QUARANTE ANS AU SERVICE DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE DES TAAF

Terres australes et antarctiques françaises abritent une extraordinaire biodiversité. Pourtant, leur mise

sous protection a été un vrai parcours du combattant, notamment sur le plan politique. Récit d’un chercheur

qui a consacré sa carrière à l’étude de la faune de ces terres de l’extrême.

Télécharger le document en cliquant sur ce lien

Ci-dessous mes contributions scientifiques au site scientifique Scilogs qui n’est plus maintenu.

Konrad Lorenz était-il proche du nazisme ?

01.12.2014 | par Pierre Jouventin | Non classé

La publication de l’Agression, une histoire naturelle du mal (1963) par Konrad Lorenz (1903-1989) a connu un succès mondial et constitué le point d’orgue de cette époque d’apologie de la lutte pour la vie. Dans ce livre qui défendait une sociologie fondée sur la biologie, on peut lire : « Le facteur sélectif était dorénavant la guerre entre hordes voisines d’hommes ennemis. Cette guerre a dû provoquer une sélection extrême de […] vertus guerrières. ». Ce qui constitue une sorte d’écho à Darwin qui, dans ‘La descendance de l’homme’, écrivait : « Lorsque, de deux tribus voisines, l’une devient moins nombreuse et moins puissante que l’autre, le conflit est promptement réglé par la guerre, les massacres, le cannibalisme, l’esclavage… » Les deux auteurs considéraient cependant l’agressivité comme un instinct que l’on doit sublimer.

En mettant en place au milieu du XXe siècle le programme de recherche de la nouvelle science, Lorenz, fondateur de l’éthologie, se voulait un continuateur de l’œuvre darwinienne, faisant en particulier appel à la comparaison entre espèces. Darwin, en effet, n’a pas été seulement le père des sciences de l’évolution, aujourd’hui florissantes, mais l’un des pères-fondateurs de l’écologie scientifique qui a précédé d’un siècle l’écologie politique : ses contributions ont commencé par un mémoire expliquant la formation des îles coralliennes et se sont terminées par un livre sur le rôle majeur des vers de terre ! Il peut aussi être considéré avec l’entomologiste Henri Fabre comme un précurseur et un fondateur de l’éthologie par son livre publié en 1874 ‘L’expression des émotions chez l’homme et l’animal’ qu’il qualifiait de ‘dada’ dans une lettre à Wallace.Dès la naissance de cette science, il établissait ainsi le pont entre notre espèce et les autres sur le plan psychologique, ce qui était très en avance sur son époque… et encore la nôtre !

Pourtant, Lorenz a fait un contre-sens en imaginant que les animaux défendent leur espèce, catégorie qui s’est révélée ne signifier rien pour eux, alors que Darwin, pourtant antérieur, avait vu plus loin en parlant d’individus qui se reproduisent plus ou moins, pensée populationnelle que la génétique a confortée. En insistant par exemple sur les postures de soumission des loups (et donc des chiens qui en sont les descendants domestiques), Lorenz entretenait une mystique d’évitement de la lutte entre les membres de l’espèce, alors que dans une logique darwinienne, les animaux s’économisent pour éviter des conflits dangereux mais ils sont tout à fait capables de luttes intestines si besoin est. Ce déni de la compétition dans le monde animal et humain, qui exclut la concurrence intraspécifique et s’oppose à la sélection naturelle, imprégnait encore plus les socialistes, et en particulier les marxistes qui ont toujours eu du mal à comprendre le darwinisme.

Comme Albert Camus pris à parti à Stockholm par un algérien du F.L.N., Lorenz après le prix Nobel de 1973 a été accusé dans les revues américaines de science d’être ‘un sympathisant nazi’, mais, là, le dossier n’était pas vide. C’est le même procédé d’amalgame avec la barbarie qu’André Pichot utilise dans le titre de son livre ‘La société pure-De Darwin à Hitler’ [1]: si Darwin n’avait de critiquable, aucun acte public mais seulement quelques phrases, Lorenz possédait une carte du parti nazi et, eugéniste convaincu, il était membre de son ‘Département de politique raciale’. A cette époque, il fut l’auteur de phrases malheureuses comme celles-ci : « La pensée raciste en tant que fondement de notre Etat a déjà infiniment œuvré dans ce sens […] Nous avons l’obligation et le droit de nous fier aux saines intuitions des meilleurs d’entre nous et de leur confier la sélection déterminant la prospérité ou la ruine de notre peuple. »[2] Lors de la déclaration de guerre de la Grande Bretagne à l’Allemagne, il a écrit dans une lettre à Oskar Heinroth, son ancien professeur[3] : « Du pur point de vue biologique de la race, c’est un désastre de voir les deux meilleurs peuples germaniques du monde se faire la guerre pendant que les races non blanches, noire, jaune, juive et mélangées restent là en se frottant les mains ».

Le père de l’éthologie est né près de Vienne, dans la maison familiale d’Altenberg, aujourd’hui devenue un musée. Il y est retourné vers la fin de sa vie et j’ai discuté plusieurs fois avec lui, au bord du Danube, de ces accusations. Lorenz déclarait avoir voulu s’opposer aux nazis en montrant que, plus dangereux encore que le mélange des races, notre espèce s’est autodomestiquée. De plus, il n’aurait pris connaissance des atrocités et des camps de concentration que vers la fin de la guerre. Il parait cependant difficile de l’absoudre car il y a plus de charges contre lui que contre Camus ou Darwin, mais il faut considérer qu’avant la guerre de 1940, plusieurs millions d’allemands possédaient leur carte du parti nazi, tels Martin Heidegger le philosophe ou Herbert von Karayan qui en fit, lui, un tremplin pour sa carrière de chef d’orchestre…

En guise de conclusion, Konrad Lorenz n’était pas un militant nazi, comme son père, un grand et riche chirurgien autrichien, l’était. C’était plutôt un sympathisant nazi, comme la plupart des allemands de l’époque. Cet épisode de l’histoire des sciences illustre le concept de ‘banalité du mal’ tel que l’a conçu la philosophe juive Hannah Arendt, qui rechercha toute sa vie les racines du totalitarisme mais fut l’élève et la maîtresse de Martin Heidegger…

Alexandre Grothendieck, génie puis ennemi de la science

24.11.2014 | par Pierre Jouventin | Non classé

Un personnage de roman à la dimension mythique vient de mourir dans l’anonymat à Saint-Girons en Ariège à l’âge de 86 ans. Souvent considéré comme le plus grand mathématicien de son temps et l’un des plus importants de l’histoire, ses convictions pacifistes, antimilitaristes, antinucléaires, néomalthusiennes, anarchistes, détonnaient. Il a été un précurseur de la décroissance, de la simplicité volontaire et de l’écologie politique.

A sa naissance en 1928 à Berlin, il s’appelle Sacha Raddatz. Sa mère, Hanka Grothendieck est une journaliste protestante issue de la bourgeoisie et devenue socialiste révolutionnaire. Ayant quitté son mari Johannes Raddatz, elle vit dans la pauvreté volontaire avec le père de son enfant qui le reconnaitra mais ne se mariera jamais. Le papa du futur Alexandre n’est pas le roi de Macédoine mais Alexander Sasha Schapiro (ou Sacha Shapiro), un militant russe célèbre. Son grand-père était rabbin et sa famille juive, très pratiquante, a vécu la répression en Ukraine ainsi que les pogroms en Russie tsariste. A quatorze ans, il part prêcher la Révolution mondiale dans un groupe anarchiste. Cernés par les forces de l’ordre, tous sont capturés après un combat acharné et faits prisonniers car ils sont accusés d’une tentative d’assassinat du Tsar Nicholas II. Schapiro attend pendant trois semaines sa condamnation mais, seul, il échappe à la mort du fait de son jeune âge. Condamné à la prison à vie, il participe à des soulèvements d’où sa déportation en Sibérie. Il sera onze ans emprisonné et passera l’année 1914 au cachot. Profitant de la révolution de 1917 pour retrouver la liberté, il prend part à la Révolution d’Octobre. Condamné à mort par les bolcheviks, il s’enfuit deux fois de prison et y perd un bras. Il part en Ukraine où il combat à la tête d’un groupe autonome en contact avec l’armée anarchiste de Nestor Makhno. A l’arrivée au pouvoir d’Adolf Hitler, la famille doit se réfugier en France.

A Paris comme il le faisait à Berlin, le père gagne sa vie comme photographe de rue. A l’âge de cinq ans, le petit Sacha devenu Alexandre est confié près de Hamburg à un pasteur protestant ami, maître d’école et antinazi : ses parents, qui sont athées mais croient en la révolution, partent combattre dans les rangs républicains en 1934. Des communautés libertaires ont en effet vu le jour pendant la guerre civile espagnole et tous deux ont l’espoir de réaliser leur rêve de société anarchiste. Au printemps 1939, la victoire de Franco oblige le couple à retourner en France où il vit à Nîmes avec leur fils. Pas pour longtemps car, en octobre de la même année, la police de Vichy interne le père avec d’autres membres des Brigades Internationales au camp de Vernet en Ariège où transiteront 40.000 prisonniers de 54 nationalités. Il est envoyé à Auschwitz via Drancy pour être exécuté par les nazis en aout 1942.

Alexandre et sa mère sont enfermés dans le camp de femmes de Rieucros en Lozère. Il en sort chaque jour pour aller suivre les cours au Collège cévenol de Chambon-sur-Lignon. Transférés le 14 février 1942 dans le camp de Brens près de Gaillac (Tarn), antichambre de la déportation et de la mort, ils s’évadent et sont cachés par une association protestante suisse qui s’est donnée pour mission de sauver les enfants juifs. La mère mourra en 1957 à Montpellier de la tuberculose contractée dans ces camps.

Après la guerre, notre Alexandre découvre au lycée de Mende le monde des mathématiques qu’il va dominer. Découvrant qu’il existe un rapport constant de 3 entre le diamètre d’un cercle et sa circonférence, il reconnait que π est plus exact que son approximation, mais cela le conforte dans son intérêt pour ce domaine qu’il maîtrise.

Après le bac, il poursuit à l’université de Montpellier, mais pas plus que dans le secondaire, il ne brille. Un professeur est cependant surpris par cet étudiant si sûr de lui qui prétend avoir mis au point une méthode pour calculer les volumes complexes comme les nuages et qui y est parvenu…sans savoir que c’est résolu depuis près d’un demi-siècle ! En 1948, il obtient une bourse d’excellence qui lui permet de s’installer à Paris où il fréquente l’Ecole Normale Supérieure, puis à Nancy où il rencontre les membres du Groupe Bourbaki qui veulent révolutionner leur discipline en supprimant les cloisonnements. L’école française de mathématiques a toujours été parmi les premières et il est présenté aux maîtres, Jean Dieudonné et Laurent Schwartz, médaille Fields 1950. Pour donner une leçon à cet étudiant trop sûr de lui, ils lui soumettent quatorze questions non résolues en analyse fonctionnelle : à lui de choisir celle qui l’inspire. Quelques semaines plus tard, il revient avec la moitié des réponses… On ne dresse pas ainsi un jeune titan prêt à bouffer le monde et capable de se concentrer 16h à 18h/jour sur un problème… surtout s’il est réputé insoluble ! Il boucle d’ailleurs en six mois sa thèse qu’il soutient à Nancy en 1953. C’est une étude prise parmi les six autres qu’il a rédigées pendant les quatre dernières années et qui solutionnaient l’autre moitié des problèmes posés…

Ce conquérant des mathématiques impressionne la communauté scientifique par sa capacité à prendre la distance, à reprendre les problèmes par la base, à renouveler la vision classique et à ne jamais s’avouer vaincu devant une énigme. Il touche à bien des domaines réservés, lançant des ponts entre la théorie des nombres, la topologie et l’analyse complexe, ouvrant des perspectives nouvelles, notamment en analyse fonctionnelle, domaine qui étudie les espaces de fonctions, et en géométrie algébrique, branche qu’il contribue fortement à créer.

Il part enseigner au Brésil à Sao Paulo, puis séjourne aux Etats-Unis avec une bourse du CNRS, au Kansas et dans l’Illinois. Il faut absolument recruter ce génie en France avant qu’il le soit ailleurs ! Mais comment faire entrer dans la fonction publique un surdoué apatride qui ne veut pas être naturalisé pour ne pas avoir à faire son service militaire ? Léon Motchané, un industriel suisse féru de mathématique, crée spécialement pour lui en 1981 l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques, calqué sur l’Institute for Advanced Study de Princeton et qui existe toujours. En 1966, on lui attribue la médaille Fields, considérée comme le Prix Nobel des mathématiques. Il doit la recevoir à Moscou mais refuse de s’y rendre pour raison politique : il est enfin reconnu internationalement mais cette gloire méritée ne l’empêche pas d’avoir des principes moraux inflexibles et de continuer à mépriser les honneurs comme ses parents…D’ailleurs, quand il la reçoit, il vend sa médaille Fields et envoie l’argent aux militants vietnamiens.

La médaille Crafoord (qu’il appréciait tant pour casser les noix..).

22 ans plus tard, juste après son départ à la retraite, le prestigieux Prix Crafoord lui est attribué. Alors que son montant en 2014 était d’un demi-million d’euros, sa lettre de renonciation est tellement cinglante, dénonçant la dégradation des mœurs dans les milieux scientifiques, qu’elle fait penser au geste d’Alexandre-le-Grand tranchant le nœud gordien (cf. ci-dessous en annexe la lettre de Grothendieck). Il oublie d’y dire qu’il n’a pas apprécié de devoir partager son prix avec son élève Pierre Deligne qu’il accuse de ne pas avoir poursuivi son ‘Grand œuvre’ et de s’être contenté comme ses autres élèves de gloser sur ses découvertes. A l’annonce de l’attribution de ce prix, FR3-Vaucluse vient le filmer à Mormoiron, dans le village où il s’est retiré. Il s’enfuit dans les bois pour échapper aux médias, ce qui permet aux journalistes de décrire un extraterrestre de la science, un savant-fou qui fuit la célébrité et l’argent.

Grothendieck a 38 ans quand on lui attribue la médaille Fields. Toutes les grandes universités mondiales le sollicitent car il est devenu la référence mondiale dans son domaine et cette aura se prolonge encore aujourd’hui puisqu’il a influencé des générations de mathématiciens en bouleversant les fondements même de cette science. Or, en mai 1968, il va rendre visite aux « enragés » de la fac d’Orsay. Il vient leur apporter son soutien, mais il se fait traiter de mandarin et en sort tout retourné… Pendant son séjour aux Etats-Unis, il a découvert le mouvement hippie-écolo et en vient à s’interroger sur l’utilité de la recherche scientifique dont il pense qu’elle s’est mise au service de la société de consommation et du complexe militaro-industriel.

Ayant côtoyé la mort toute sa jeunesse, ayant été éduqué par des militants qui risquaient leur vie, Alexandre avait une conception de la vie autrement plus dure et exigeante que ses contemporains. Une illustration : un de ses étudiants ayant été fortement affecté par le décès de son épouse, il a suspendu ses recherches pendant plus d’un an, ce que n’a pas compris son directeur de thèse qui le lui a reproché… Cet engagement social extrême et cette vision idéaliste du monde le rendaient aussi parfois naïf. Après être devenu un pacifiste militant, il organise une conférence sur le campus d’Orsay pour expliquer aux professeurs et aux étudiants le moyen d’arrêter toutes les guerres. D’après lui, il suffit de refuser de continuer la recherche scientifique, ce qui va stopper les progrès militaires… A l’issue de son exposé, le Pr Leray, un petit homme discret mais très respecté dans le milieu des mathématiques, lui réplique qu’il a été déçu qu’un esprit aussi éminent dans son domaine qu’Alexandre puisse proposer une solution sociale aussi simpliste et utopique, d’autant plus qu’elle a été tentée sans succès à l’issue de la guerre 14-18. Il quitte donc la salle et la conférence se termine dans un brouhaha général…

Sensibilisé par un voyage au Nord-Vietnam en pleine guerre, il démissionne de l’IHES quand il apprend qu’une infime partie de son financement provient de l’OTAN et du Ministère de la Défense. Invité à passer un an au Collège de France, il intitule son cours : ‘Faut-il continuer la recherche scientifique’, sujet provocateur qu’il traite aussi lors d’une conférence donnée devant les chercheurs du CERN, le grand laboratoire européen pour la physique de particules.

Une réunion du Groupe Survivre et Vivre par un participant (Alexandre réclame l’ordre du jour)

C’est à ce moment que je fais sa connaissance à Paris. Comme il n’a pas l’habitude de se vanter et que je n’y connais pas grand-chose dans son domaine étant Directeur de recherche au CNRS en biologie, j’ignore longtemps à qui j’ai affaire. Curieusement, nous parlons peu d’écologie scientifique, sa nouvelle passion, alors que c’est mon domaine scientifique et qu’il en a une connaissance plus que superficielle : comme en mathématiques, il veut tout apprendre par lui-même. Il souhaite surtout que je le conseille pour monter une imprimerie offset afin d’éditer chez lui son journal ‘Survivre’ qui deviendra ‘Survivre et vivre’. Il a en effet découvert avec la même fougue que les mathématiques l’écologie politique, c’est à dire le fait que la planète a des limites alors que la population augmente avec la pollution et le gaspillage associés. Dans sa logique radicale, il renie ses amours d’antan comme une perte de temps devant la situation d’urgence. Après avoir reproché de 1950 à 1970 à ses collègues et amis de faire autre chose que de la science, il leur reproche maintenant d’en faire et à ses élèves de trahir sa pensée !

N’ayant évidemment pas été renouvelé au Collège de France, il candidate pour un poste de professeur de mathématiques dans les universités parisiennes. Cela est devenu possible car il a demandé et obtenu la nationalité française en 1971, ne risquant plus d’être appelé sous les drapeaux. Les jurys sont bien ennuyés de devoir refuser un candidat aussi prestigieux… qui, s’il est recruté, refuse d’enseigner les mathématiques ! En 1973, l’université de Montpellier le recrute sur un compromis : assurer du moins des discussions avec les étudiants en thèse. Il y passera plus de dix ans au milieu de l’incompréhension de la plupart de ses collègues mais impressionnera beaucoup les étudiants qui le considèrent comme un gourou ou du moins comme une personnalité hors du commun. L’un d’entre eux m’a rapporté cette anecdote : Alexandre se présenta à un concours et le jury lui demanda de démontrer un théorème, ce qui lui parut trop facile. Il choisit donc de le leur démontrer d’une manière originale, mais ils ne comprirent pas et il fut collé. L’année suivante, il se contenta de la démonstration académique et réussit brillamment… Il n’apprécie pas en particulier de retrouver un jour son bureau vidé par un couple de ses collègues montpelliérains… En 1984, il demandera à être réintégré au CNRS et y restera jusqu’à sa retraite sur un poste de Directeur de recherche non titulaire.

Or j’habitais Montpellier entre mes longues missions en Antarctique et nous nous y sommes retrouvés. Il m’arrivait souvent de l’héberger dans le centre-ville car il habitait à 30 km. Ayant acheté un grand domaine près de Lodève et n’ayant pas besoin de tout cela, il avait partagé son immense terrain en lots que l’association qu’il avait créée offrait gratuitement à tous ceux qui le demandaient… Son régime alimentaire à base de bananes et de lait était ascétique mais pas végétarien. Il vivait à Villecun dans un minimum de confort disposant de l’électricité mais ne l’utilisant quasiment jamais, élevant des poules et des chèvres. Il hébergeait des marginaux et des sans-papiers dans sa petite communauté, ce qui lui valut une fois de passer en justice : pour lui, ancien proscrit, il était hors de question de refuser l’hospitalité à un sans-papiers dans le besoin. Réfractaire comme ses parents à la société de consommation, il descendait en mobylette avec un cageot accroché sur le porte-bagage par des tendeurs, les pieds nus dans des sandales, été comme hiver !

4. L’ermite

Alexandre-le-Grand est mort à 33 ans après avoir conquis le monde connu des grecs. Les historiens se demandent toujours ce qu’il aurait pu faire après un pareil exploit s’il n’avait pas disparu prématurément. Sans plan de carrière mais avec les mêmes ambitions démesurées, Grothendieck a 40 ans quand il décide d’abandonner ce monde des mathématiques qu’il a investi avec tant de talent et de succès, mais il lui reste 46 ans à vivre… Il est alors arrivé à la conclusion qu’il s’est trompé de voie et que le monde réel n’est pas celui de la théorie, que la science a trahi sa mission première d’aider les hommes, qu’elle se dégrade dans son fonctionnement avec une compétition croissante pour la publication qui donne le l’avancement (« Publish or perish »). Peu impressionné par les honneurs académiques et les avantages matériels, il est resté fidèle aux mêmes convictions que ses parents sans pour cela militer dans le mouvement anarchiste français. Lui aussi vit dans la simplicité volontaire estimant que notre monde ne satisfait pas les besoins humains et, comme ses parents avant lui, il décide donc de le changer. Il le fait avec la même détermination et la même fougue qu’auparavant il a bouleversé sa discipline.

Il pense en effet naïvement qu’après avoir démontré une vérité, elle s’appliquera nécessairement à tous comme en mathématiques… Ses collègues et le public n’ont pas suivi ce puriste et ce prophète, ce qui l’a aigri : ils ne le méritent pas ! Pourtant il a eu un disciple de sa trempe, le mathématicien russe Gregori Perelman qui vit toujours dans la pauvreté prés de Saint-Pétersbourg. Il a lui aussi refusé les plus grands prix internationaux -dont la médaille Fields en 2006- avec les masses de dollars qui y étaient associées, par ces mots : « Je sais comment gouverner l’Univers. Pourquoi devrais-je courir après un million ?». Alexandre déclarait dans l’un de ses derniers écrits avoir fait « l’analyse objective des mécanismes qui sont en train d’entraîner l’humanité vers sa propre destruction ». Il a voulu régler ses comptes dans un livre, ‘Récoltes et semailles’ : ce manuscrit de 1.200 pages dactylographiées qui explique les conclusions auxquelles il était parvenu n’a été accepté par aucun éditeur (cf. le lien ci-dessous pour le consulter sur internet). Il s’y reconnait trois passions : les mathématiques, les femmes et la méditation car il a toujours eu un tempérament mystique, prônant jusque dans les mathématiques un ‘Yoga’ de la pensée, la ‘méthode Grothendieck’ qui le faisait longtemps réfléchir sur un problème avant de le solutionner le plus simplement possible. Il considère dans ce long testament la confiance en soi comme la clef de la réussite, ce qui n’étonne pas quand on a connu son aplomb et ses capacités. Mais dans sa rage de convaincre et malgré son intelligence, il n’a pas compris qu’il est plus facile de révolutionner la science que la société. Armé de sa volonté inflexible et de son génie mathématique, il était réputé dans sa discipline comme le spécialiste des problèmes insolubles. Dans le monde réel, ce titan a été forcé de constater son échec et il n’a pu l’accepter, s’enfermant dans un isolement hautain et pathogène.

Alexandre a pris sa retraite en 1988. Ayant cherché maintes fois à le joindre au numéro que j’avais, personne n’a jamais décroché. Il parait qu’il avait installé son téléphone dans une cabane et qu’il ne l’utilisait que pour appeler. Il a quitté le Vaucluse dans le plus grand secret pour les Pyrénées (où son père avait été interné avant d’être déporté). Il souhaitait que l’on perde sa trace et je n’ai jamais cherché à le retrouver, respectant sa volonté d’isolement. Je m’étonnais de cette vie d’anachorète misanthrope auprès de son fils que j’avais rencontré sur un marché. Il m’apprit que, lui non plus, ne pouvait plus voir son père qui avait coupé les ponts avec ses amis et ses six enfants issus de trois femmes. L’ermite évitait de donner le nom du village d’Ariège où il habitait et ses voisins de Couserans ignoraient qui il était. En 2010, il a demandé par écrit à ce que son œuvre soit retirée des bibliothèques et à ce que ses écrits ne soient plus reproduits. Les rares personnes qui l’ont fréquenté à la fin de sa vie solitaire l’ont jugé délirant et paranoïaque. Quand il allait se ravitailler au marché, il répétait à ses quelques interlocuteurs : « Mais pourquoi le mal existe-t-il ? ».

P.S. Un lecteur de cette chronique sur le pur, naïf et génial Grothendieck me rappelle le destin parallèle d’un autre mathématicien de génie, Evariste Gallois. Météore fugace de la science engagée, il l’a traversée quatre fois plus vite qu’Alexandre puisqu’il est mort à l’âge de 21 ans lors d’un duel pour une rivalité amoureuse. Dans sa dernière lettre, il écrivait : « Gardez mon souvenir, puisque le sort ne m’a pas donné assez de vie pour que la patrie sache mon nom. »

_______________________________________________________________________________________________

ANNEXE :

Extrait du Journal Le Monde, 4 mai 1988

Lettre à l’Académie Royale des Sciences de Suède

Le mathématicien français Alexandre Grothendieck refuse le prix Crafoord

Le mathématicien français Alexandre Grothendieck, qui obtint en 1966 la médaille Fields, l’équivalent du prix Nobel en mathématiques, vient de refuser le prix Crafoord que l’Académie royale des sciences de Suède avait décidé de lui décerner (Le Monde daté des 17 et 18 Avril). Ce prix, d’une valeur de 270 000 dollars (1,54 millions de francs), qu’il devait partager avec l’un de ses anciens élèves, le belge Pierre Deligne, récompense depuis 1982 des chercheurs travaillant dans le domaine des mathématiques, des sciences de la Terre, de l’astronomie et de la biologie. Le géophysicien français Claude Allègre en fut le lauréat en 1986. Dans le texte qui suit et qui est adressé au secrétaire perpétuel de l’Académie royale des sciences de Suède, M. Alexandre Grothendieck explique les raisons de son refus.

Les dérives de la « science officielle »

Je suis sensible à l’honneur que me fait l’Académie royale des sciences de Suède en décidant d’attribuer le prix Crafoord pour cette année, assorti d’une somme importante, en commun à Pierre Deligne (qui fut mon élève) et à moi-même. Cependant, je suis au regret de vous informer que je ne souhaite pas recevoir ce prix (ni d’ailleurs aucun autre), et ceci pour les raisons suivantes.

- Mon salaire de professeur, et même ma retraite à partir du mois d’octobre prochain, est beaucoup plus que suffisant pour mes besoins matériels et pour ceux dont j’ai la charge ; donc je n’ai aucun besoin d’argent. Pour ce qui est de la distinction accordée à certains de mes travaux de fondements, je suis persuadé que la seule épreuve décisive pour la fécondité d’idées ou d’une vision nouvelle est celle du temps. La fécondité se reconnaît à la progéniture, et non par les honneurs.

- Je constate par ailleurs que les chercheurs de haut niveau auxquels s’adresse un prix prestigieux comme le prix Crafoord sont tous d’un statut social tel qu’ils ont déjà en abondance et le bien-être matériel et le prestige scientifique, ainsi que tous les pouvoirs et prérogatives qui vont avec. Mais n’est-il pas clair que la surabondance des uns ne peut se faire qu’aux dépens du nécessaire des autres ?

- Les travaux qui me valent la bienveillante attention de l’Académie royale datent d’il y a vingt-cinq ans, d’une époque où je faisais partie du milieu scientifique et où je partageais pour l’essentiel son esprit et ses valeurs. J’ai quitté ce milieu en 1970 et, sans renoncer pour autant à ma passion pour la recherche scientifique, je me suis éloigné intérieurement de plus en plus du milieu des scientifiques.Or, dans les deux décennies écoulées l’éthique du métier scientifique (tout au moins parmi des mathématiciens) s’est dégradée à un degré tel que le pillage pur et simple entre confrères (et surtout aux dépens de ceux qui ne sont pas en position de pouvoir se défendre) est devenu quasiment une règle générale, et qu’il est en tout cas toléré par tous, y compris dans les cas les plus flagrants et les plus iniques.Dans ces conditions, accepter d’entrer dans le jeu des prix et des récompenses serait aussi donner ma caution à un esprit et à une évolution, dans le monde scientifique, que je reconnais comme profondément malsains, et d’ailleurs condamnés à disparaître à brève échéance tant ils sont suicidaires spirituellement, et même intellectuellement et matériellement.C’est cette troisième raison qui est pour moi, et de loin, la plus sérieuse. Si j’en fais état, ce n’est nullement dans le but de critiquer les intentions de l’Académie royale dans l’administration des fonds qui lui sont confiés. Je ne doute pas qu’avant la fin du siècle, des bouleversements entièrement imprévus vont transformer de fond en comble la notion même que nous avons de la « science », ses grands objectifs et l’esprit dans lequel s’accomplit le travail scientifique. Nul doute que l’Académie royale fera alors partie des institutions et des personnages qui auront un rôle utile à jouer dans un renouveau sans précédent, après une fin de civilisation également sans précédent.Je suis désolé de la contrariété que peut représenter pour vous-même et pour l’Académie royale mon refus du prix Crafoord, alors qu’il semblerait qu’une certaine publicité ait d’ores et déjà été donnée à cette attribution, sans l’assurance au préalable de l’accord des lauréats désignés. Pourtant, je n’ai pas manqué de faire mon possible pour donner à connaître dans le milieu scientifique, et tout particulièrement parmi mes anciens amis et élèves dans le monde mathématique, mes dispositions vis-à-vis de ce milieu et de la « science officielle » d’aujourd’hui.Il s’agit d’une longue réflexion, Récoltes et Semailles, sur ma vie de mathématicien, sur la création (et plus particulièrement la création scientifique) en général, qui est devenue en même temps, inopinément, un « tableau de moeurs » du monde mathématique entre 1950 et aujourd’hui. Un tirage provisoire (en attendant sa parution sous forme de livre), fait par les soins de mon université en deux cents exemplaires, a été distribué presque en totalité parmi mes collègues mathématiciens, et plus particulièrement parmi les géomètres algébristes (qui m’ont fait l’honneur de se souvenir de moi). Pour votre information personnelle, je me permets de vous en envoyer deux fascicules introductifs, sous une enveloppe séparée. Alexandre Grothendieck

________________________________________________________________________________________________________________________

Les oiseaux et mammifères, bioindicateurs des ressources de l’océan austral

30.03.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Les ornithologues qui étudiaient les oiseaux marins, il y a un demi-siècle, n’avaient accès qu’à un dixième de leur vie. Dès que l’oiseau s’envolait pour migrer ou aller se nourrir en mer, il disparaissait dans un monde inconnu. Cela permettait tout de même de les baguer et de les contrôler chaque fois qu’ils revenaient dans leur nid. Aussi, depuis un demi-siècle, près de vingt espèces, ce qui représente des milliers d’oiseaux identifiés, sont ainsi suivies chaque année dans les T.A.A.F. Cette banque de données, que j’ai mise en place et qui est toujours exploitée par mon ancienne équipe du laboratoire de Chizé, autorise des suivis à long terme sans équivalent dans le monde. D’autant plus que ces espèces longévives présentent des stratégies démographiques extrêmes, un albatros fuligineux de deux kilos ayant une dynamique de population aussi lente que celle de l’homme avec, au mieux, un jeune tous les deux ans. Les déplacements de ces albatros sont en rapport avec cette démographie surprenante car, comme les vautours, ils utilisent les courants aériens pour économiser leur énergie pendant le vol. C’est d’ailleurs sur des albatros hurleurs de 12 kg que nous avons réalisés le premier suivi satellitaire au monde d’un oiseau car les balises Argos de l’époque commençaient tout juste à être miniaturisées.[1]

Voyage alimentaire de plus de 5.000 km d’un albatros hurleur cherchant la nourriture de son poussin en utilisant le vent (petites flèches).

Ces émetteurs permettent de suivre un oiseau n’importe où dans le monde, ouvrant un horizon jusqu’alors inaccessible. Cette technique est aujourd’hui devenue banale car le poids des balises est descendu à 20 g. Elles pesaient 200 g à l’époque de ce premier suivi et nous avons été obligés de choisir un oiseau supposé aller loin et pesant 12 kg pour porter ce fardeau sans être gêné. Elles nous ont permis de savoir qu’un albatros hurleur parcourt plus de 5.000 km pour chercher la nourriture de son unique poussin. Cela paraissait si improbable que nous avons hésité à publier les premiers résultats, craignant un dysfonctionnement. Nous avons aussi appris que ces grands voiliers utilisaient les vents continuels de ces hautes latitudes comme des planeurs, remontant au vent et tirant des bords quand le vent était contraire, comme un voilier.

La technologie a tellement progressé que les chercheurs couplent aujourd’hui les données de localisation avec des données de vitesse, d’activité et, pour les animaux plongeurs, avec des enregistreurs de plongée donnant la profondeur, la température, la luminosité de l’eau, le profil de plongée, la teneur en chlorophylle ou en CO2, etc… Ces données convergentes illustrent le concept de stratégie adaptative qui relie des caractères apparemment indépendants et en réalité intégrés. Ainsi un albatros possède des ailes effilées qui lui permettent de voler sans effort en utilisant les vents permanents sous ces hautes latitudes. Ce type d’aile et de vol est lié à son mode de vie de charognard cherchant dans les immensités océaniques des cadavres flottants : son écologie alimentaire est donc liée à son énergétique et à sa morphologie. Ces caractères de grand voilier économisant l’énergie sont aussi liés à la démographie de ces espèces qui se reproduisent si lentement : il est impossible d’élever plus d’un poussin quand on doit aller si loin pour le nourrir et il est parfois impossible de se reproduire chaque année, natalité qui n’est soutenable qu’en l’absence de mortalité incidente, d’où leur vulnérabilité aux lignes de pèche…

Ces ordinateurs que portent aujourd’hui sur leur dos bien des animaux marins de l’océan austral donnent, en outre, des indications sur la mer et ses ressources. Des éléphants de mer, comme ceux qu’équipe Christophe Guinet, partent des îles Kerguelen pour se nourrir sur les fonds antarctiques lors de plongées à plus de 1.000 m, d’où auparavant la difficulté à les repérer pendant leurs rares apparitions à la surface (figure ci-dessus à gauche et centre). Dans le cadre de programmes internationaux, des données chiffrées et peu couteuses ont été obtenues sur l’océan austral qui joue un rôle majeur dans l’évolution des climats (figure ci-dessus à droite). Avec Steve Dobson, nous venons de montrer que les plumes oranges des manchots royaux indiquent les ressources marines de l‘année et les UV du bec celles du mois.

POUR EN SAVOIR PLUS

JOUVENTIN P. 1996 Le patrimoine biologique des T.A.A.F. Le Courrier de la Nature 159: 28-33.

JOUVENTIN P. 2001 Les îles australes, laboratoires de l’évolution. Pour la Science, 285: 32-35.

JOUVENTIN P. 2005 Les oiseaux marins, modèles d’adaptation ou d’inadaptation ? Le Courrier de la Nature 220 : 4-10.

[1]JOUVENTIN P. & WEIMERSKIRCH H. 1990 Satellite tracking of Wandering albatrosses. Nature 343: 746-748.

Comment a été créée la plus grande réserve naturelle française

26.03.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Plus encore que le continent de l’extrême que peu d’espèces ont pu coloniser, les îles subantarctiques représentent les sanctuaires les plus riches en biomasse, les mers environnantes étant particulièrement riches en plancton. Dans l’archipel Crozet (500 km2), se reproduisent 25 millions d’oiseaux, ce qui représente 60 tonnes d’oiseaux par km2, sans compter les otaries et les éléphants de mer dont les mâles peuvent peser quatre tonnes ! On y trouve la plus riche communauté d’oiseaux marins existant au monde avec, par exemple, sept espèces d’albatros reproducteurs. Lors de mes premiers séjours dans ces lieux, j’ai pourtant vu des hélicoptères atterrir au milieu des colonies de manchots reproducteurs sans que je puisse m’y opposer… alors qu’une atteinte à la faune du même ordre serait impensable aujourd’hui, sans même l’intervention d’un biologiste.

Voyant se succéder les Administrateurs Supérieurs des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) sans culture environnementale, je craignais des dérives. J’ai longtemps essayé de convaincre les autorités de créer une réserve naturelle officielle pour assurer une permanence dans la protection des milieux et de la faune. C’était d’ailleurs la conclusion de mes articles parus en juillet 2001 dans Pour la Science et en mai 2005 dans Le Courrier de la Nature. Craignant des entraves par la suite, les autorités ne tenaient pas à se créer des difficultés et mes tentatives sont restées infructueuses. Jusqu’à ce que je rencontre Hubert Reeves qui avait rendez-vous avec la Ministre de l’Environnement de l’époque et qui m’a proposé de me laisser du temps lors de l’entretien pour exposer ce projet. Dans le bureau de Nelly Ollin, j’ai donc fait une présentation Powerpoint sur mon ordinateur portable et, en 30 minutes, la décision fut prise de créer la réserve naturelle de loin la plus grande de France (2.270.000 ha) et la plus dense en faune. Cette Ministre parvint à convaincre le Ministre de l’Outre-mer en lui expliquant que toutes les terres appartenaient à l’Etat, qu’il n’y aurait pas de conflit d’usage avec les indigènes puisqu’il n’y en avait pas, que l’on mettait en réserve d’un seul coup et sans frais 700.000 ha terrestres, plus la partie marine bien plus vaste… L’Administration des TAAF approuva quand elle réalisa que cela augmentait son influence et lui faisait attribuer un poste permanent d’administrateur de la réserve. Aucune ressource n’étant connue à terre et l’exploitation des ressources marines par les bateaux de pêche étant déjà contrôlée par le laboratoire d’ichtyologie du Muséum National d’Histoire Naturelle, il ne pouvait y avoir de conflit réel et cette réserve fonctionne harmonieusement depuis sa création en 2006.

Ces communautés d’oiseaux marins sont si riches et étaient si mal connues que plusieurs espèces avaient été confondues avec d’autres voisines par la phylogénie et les mensurations. Or elles présentaient à nos yeux avertis des caractères distinctifs comme le chant et le dessin de la tête qui constituent pour un éthologiste des mécanismes d’isolement reproducteur utilisés pendant les parades nuptiales (figure de parade entre albatros hurleurs et comparaison de l’albatros d’Amsterdam Diomedea amsterdamensis et des deux espèces avec lequel il était confondu). Après avoir vérifié que les analyses ADN montraient des différences nettes d’île à île, nous avons ainsi pu découvrir cinq espèces d’oiseaux nouvelles pour la science, dont un minuscule canard aptère disparu de l’île Amsterdam après l’arrivée de l’homme et donc l’introduction de rats et de chats qui l’ont éliminé ne laissant que des ossements.

Comment la France a protégé l’Antarctique

23.03.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

L’arctique est de plus en plus présent dans les médias car le réchauffement climatique change la donne économique, écologique et géostratégique. Chaque année et bien plus vite que le GIEC l’annonçait, la banquise rétrécit, à tel point que sa disparition en été n’est plus qu’une question d’années. Loin de s’en inquiéter, les apprentis sorciers s’en félicitent. D’une part, le mythique passage du nord-ouest s’ouvre aux navires qui vont pouvoir relier l’Atlantique au Pacifique par le nord. D’autre part, le pétrole et le gaz sous-marins vont pouvoir être exploités malgré les icebergs, de même que les minéraux rares qui se trouvent sous la glace du Groenland et des îles englacées. Les pays riverains revendiquent déjà la continuation du plateau sous-marin au-delà des 200 milles pour s’approprier ces richesses. La Russie a envoyé en 2007 un sous-marin pour planter un drapeau en titane par 4.000 m de fond et elle réhabilite en ce moment les bases arctiques abandonnées en envoyant des troupes… On ne sait pas si l’ours polaire survivra à la disparition de son milieu de vie, ni si le méthane enfoui au fond des océans ne s’échappera pas dans l’atmosphère en passant à l’état gazeux par suite de l’augmentation de la température des mers. En tout cas, cela excite beaucoup la convoitise des Etats et des grandes sociétés, du moins hors de notre pays. La France, qui possède pourtant la deuxième plus grande zone exclusive économique du monde, ne dispose en effet d’aucune terre dans ce nouvel eldorado.

Nos terres et les mers qui les entourent se trouvent surtout dans l’hémisphère sud. Nous revendiquons le secteur de la Terre Adélie en Antarctique et sommes propriétaire des Kerguelen ainsi que d’autres îles entourant le continent glacé. On sait que le statut politique de l’Antarctique est unique puisque cette terre est la seule à n’appartenir à personne, bien que les revendications soient nombreuses, en particulier sur la péninsule antarctique, la plus proche des terres habitées. En qualité de guide naturaliste, j’y suis passé à bord du Bahia Paraiso… qui devait couler au voyage suivant en 1989 ! On peut y voir tous les 5 km des bases qui s’ignorent et où votre passeport est tamponné comme à l’entrée d’un pays différent car trois états revendiquent cette terre où des indices de pétrole ont été trouvés…

Rappelons que l’Antarctique est recouvert en moyenne de 2 km de glace et qu’après avoir été jugé à l’abri du réchauffement climatique à cause de son inertie thermique, des preuves se sont accumulées qu’il a commencé à reculer. La fonte de l’ensemble parait impossible et il vaudrait mieux d’ailleurs que cette énorme masse de glace ne disparaisse pas puisque cela élèverait le niveau des océans de 60 m ! Les études sur le système climatique mondial datent seulement de trois dizaines d’années mais apportent déjà des renseignements surprenants qui évoquent parfois ‘l’effet papillon’ de la théorie du chaos. Par exemple, la déforestation de l’Amazonie entrainerait la sécheresse qui accable depuis trois années la Californie ou, tout aussi impressionnant mais moins négatif, trois simulations récentes concluent que la politique européenne de réduction des aérosols soufrés a ramené la pluie au Sahel… Dans la complexe machine climatique en plein bouleversement du fait des activités humaines, le battement d’aile d’un papillon pourrait donc réellement déclencher une tempête à l’autre bout du monde ! Tout n’est bien sûr pas clair : pourquoi la banquise antarctique, qui entoure ce continent, grandit-elle chaque hiver alors que les glaciers antarctiques fondent et que la banquise arctique se réduit, elle, comme peau de chagrin ? Ce continent extraordinaire, où les activités militaires sont interdites et la science encouragée, n’a longtemps pas fait l’objet de grandes disputes territoriales par suite de son climat où la température peut descendre plus bas que 80°C et où 2% des terres se dégèlent en été… Aussi avons-nous pu obtenir en 1991 un moratoire international sur l’exploitation de ses ressources minérales, toujours en vigueur. J’ai eu la chance d’être le biologiste de la délégation française qui a participé aux discussions au Chili et en Espagne. Je suis donc fier d’avoir pu contribuer à la signature du Protocole de Madrid qui a abouti au ‘gel’ des revendications territoriales et des tentatives d’exploitation du sous-sol (ce qui devenait possible par suite de l’amélioration des techniques de forage). Parvenir à faire mettre en réserve un continent entier, ce n’est pas anodin et cela change de la morosité actuelle dans le domaine de la sauvegarde de la biodiversité en France et ailleurs.

Surtout, je voudrais témoigner que notre pays, pour une fois, s’est placé à l’avant-garde en matière de protection de la nature. Conjoncture exceptionnelle, nous avons bénéficié du soutien du Premier Ministre de l’époque, Michel Rocard, un amoureux des pôles, et de l’action sur les médias de Jacques-Yves Cousteau. Cette initiative a été soutenue par les australiens mais pas par les nord-américains et les allemands qui ont dû s’incliner sous la pression de leur opinion publique et des associations de protection de l’environnement, en particulier Greenpeace. Ce ne serait peut-être plus possible aujourd’hui car le réchauffement de la péninsule antarctique est manifeste, ce qui faciliterait son exploitation et accroitrait la pression des industriels sur les gouvernements. En outre, la compétition internationale s’est aiguisée dans un monde plus peuplé, plus industrialisé et plus ‘énergivore’.

Cette victoire pour l’environnement mondial est d’autant plus surprenante que notre pays dans son secteur polaire n’avait pas été un modèle d’écologie antarctique. La base française a été installée sur la côte à Port-Martin mais elle a brûlé en janvier 1952. La base annexe, située à 62 km, était seulement destinée à permettre aux biologistes d’étudier la reproduction hivernale du manchot empereur alors inconnue. Cette annexe fut pérennisée par une nouvelle base placée au sommet de l’île des Pétrels. Les hivernants s’étaient rendus compte que cet archipel bénéficiait d’un climat privilégié, d’où l‘abondance des oiseaux nicheurs. Cette coexistence d’hommes et d’animaux aussi abondants sur quelques centaines de mètres ne pouvait manquer de créer des conflits et, comme d’habitude, ce fut au détriment de la faune. Pour installer une deuxième base à l’intérieur du continent, la construction d’une piste d’atterrissage pour gros porteurs fut décidée contre l’avis des biologistes. Cette base, aujourd’hui en activité et nommée Concordia, était tout d’abord destinée à réaliser des forages profonds dans la glace. Or, ce sont ces archives glaciaires qui ont fortement contribué à la mise en évidence de l’augmentation du taux de CO2 au cours de l’ère industrielle… Pour mettre en évidence le réchauffement climatique, cette piste fut donc construite en rasant plusieurs îles rocheuses de l’archipel, truffées d’oiseaux ! Comble d’humour noir, ce sont les ornithologues qui durent empêcher les oiseaux de se réfugier dans les anfractuosités avant les tirs de mines qui les auraient enfouis… La situation a heureusement radicalement évolué depuis le moment où, il y a bientôt un demi-siècle, j’arrivais dans ces lieux et l’époque où j’ai pris ma retraite.

Quelles menaces sur les écosystémes polaires ?

19.03.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Les écosystèmes antarctiques et arctiques sont paradoxalement très différents. Alors qu’au sud un continent se trouve sous la glace, c’est la mer qui se retrouve gelée en hiver au nord. L’antarctique est complétement isolé par l’océan austral des autres continents et l’homme n’a pu le coloniser que récemment. Alors qu’en arctique, un loup, un renard ou un ours polaire parviennent sur les îles en hiver par la banquise, toute la faune antarctique et subantarctique est arrivée par la mer et l’air. Sur le continent antarctique, il n’y a donc pas de véritable prédateur : les oiseaux marins et les phoques qui s’y reproduisent à l’abri se laissent approcher. C’est surprenant et cela nous fait prendre conscience qu’ailleurs, seuls les animaux prudents ont échappé à la prédation, d’où leur distance de fuite.

Des populations humaines habitent depuis des milliers d’années l’arctique alors que la découverte des îles subantarctiques puis de l’Antarctique a attendu le 18e siècle avec des grands noms comme Dumont D’Urville, Cook, Marion-Dufresne, Kerguelen. Les baleiniers et les phoquiers sont ensuite arrivés dans les îles subantarctiques, se côtoyant parfois dans les mêmes lieux comme aux îles Kerguelen qui constituaient un mouillage naturel. La graisse de baleine et d’éléphant de mer était mise en baril pour partir éclairer les grandes villes. Pour la fondre et en l’absence de bois, les manchots servaient de combustible : ils étaient poussés dans des fosses puis séchés ou bien tués puis écrasés dans des ‘presses à manchots’ afin d’éliminer les liquides… Ces exterminations ont cessé avec l’arrivée du pétrole et de ses dérivés.

Aujourd’hui, les populations animales se sont généralement reconstituées et les menaces ont changé. En Antarctique, le principal problème est le tourisme à partir de la pointe de l’Amérique du Sud qui augmente chaque année et n’est pas toujours bien encadré. Les introductions animales et végétales, qui étaient empêchées par le froid hivernal, commencent à se faire par la péninsule antarctique, plus tempérée et en cours de réchauffement. Les îles subantarctiques, qui se trouvaient isolées des continents, sont maintenant souvent visitées et leur climat océanique favorise les introductions dans des écosystèmes qui avaient évolué en milieu fermé et qui sont donc particulièrement fragiles. Les insectes et les plantes sont concurrencés par les espèces introduites dans le terreau ou tout simplement sous les semelles des visiteurs. Etant beaucoup plus conquérantes que les endémiques, elles tendent à les remplacer… Dans les îles Kerguelen (7.000 km2), des rats, des souris, des chats, des rennes, des lapins ont été amenés, les deux premiers par négligence, les autres volontairement par des irresponsables. Plus au nord de l’Océan Indien, dans les années 1990, mon équipe, dirigée sur le terrain par Thierry Micol, a pu éliminer de l’île St Paul (8 km2) les lapins et surtout les rats. Ils empêchaient les derniers Prions de Macgillivray, réfugiés sur un rocher, de se reproduire sur la grande île. Cette espèce endémique de pétrel est revenue l’année suivante et a été sauvée. A 100 km de là, sur l’île Amsterdam (58 km2), le troupeau de vaches a été réduit et enclos[1], ce qui a soustrait de leurs piétinements les nids de l’albatros d’Amsterdam, espèce endémique que nous venions de découvrir et dont il restait dix couples.

POUR EN SAVOIR PLUS

JOUVENTIN P. 1996 Le patrimoine biologique des T.A.A.F. Le Courrier de la Nature 159: 28-33.

JOUVENTIN P. 2001 Les îles australes, laboratoires de l’évolution. Pour la Science, 285: 32-35.

JOUVENTIN P. 2005 Les oiseaux marins, modèles d’adaptation ou d’inadaptation ? Le Courrier de la Nature 220 : 4-10.

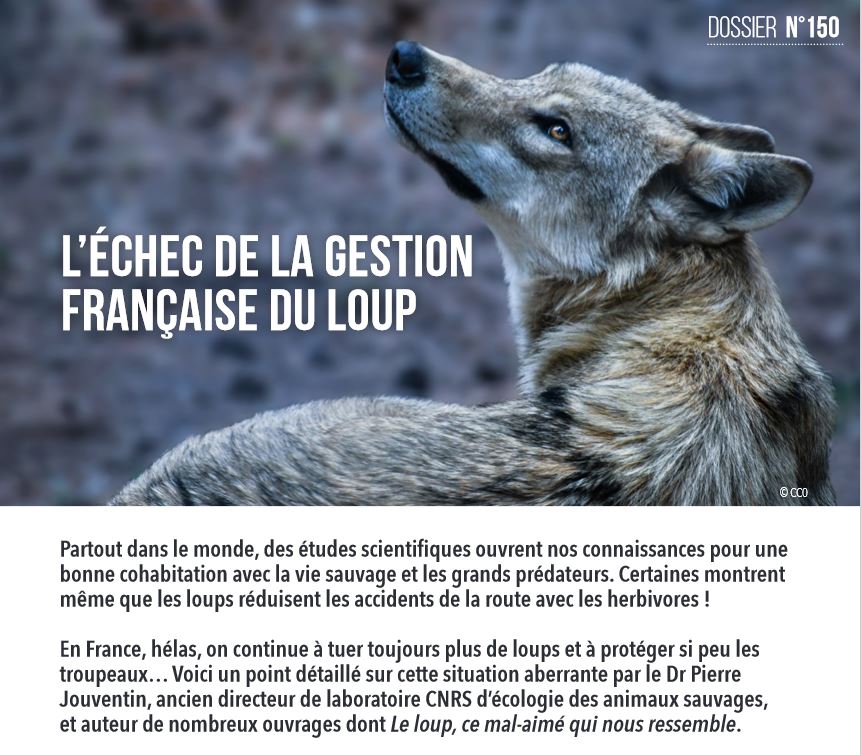

Le loup : de l’écologie scientifique à la politique politicienne

28.01.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Le loup n’est pas un animal comme les autres. Les problèmes, que son retour en France et ailleurs en Eurasie comme en Amérique du nord pose, ne sont pas seulement du ressort de la biologie, ni même de la science, ni même de la raison. Cette espèce occupe une place unique dans notre imaginaire. Disparu de notre pays depuis plus d’un siècle, il était omniprésent dans nos contes, nos expressions et la toponymie.

Ayant passé les Alpes italiennes pour être repéré en 1992 dans le Parc du Mercantour, le loup a réveillé les peurs ancestrales et ses amis s’opposent passionnément à ses ennemis. Les connaissances solides sur une espèce aussi méfiante datent seulement d’un demi-siècle et viennent d’Amérique du nord. Alors que Thomas Hobbes, le précurseur du libéralisme, en a fait le modèle de l’individualiste asocial avec sa célèbre formule empruntée à Plaute ‘L’homme est un loup pour l’homme’, c’est en réalité exactement le contraire puisqu’il s’est révélé une espèce au faite de la socialité. Sa niche écologique n’est pas la chasse solitaire ou même en couple comme le renard, c’est comme pour le lion, le lycaon ou l’orque la chasse en groupe. ‘L’union fait la force’, cette adaptation comportementale poussée chez cette espèce au maximum lui permet de survivre en hiver dans le désert arctique quand seuls les grands herbivores sont présents : il peut ainsi venir à bout de proies dix fois plus grosses que lui. Il vit en meutes hiérarchisées de 5 à 15 individus où seul le couple dominant peut se reproduire, l’ensemble de la meute nourrissant les jeunes et coopérant lors de la chasse.

Son exploitation des ressources naturelles est optimale grâce à la combinaison du marquage olfactif et du hurlement, un système de réservation de l’espace bien plus efficace que celui informatisé des avions et des TGV où l’on se retrouve parfois à deux sur le même siège ! Chez les loups, il ne peut y avoir de surpopulation durable car ses effectifs sont, comme il est normal dans la nature, régulées par l’abondance des proies. Il a même été montré ces dernières années que l’absence de ce superprédateur au sommet des pyramides alimentaires nuisait aux échelons inférieurs et réduisait la biodiversité de l’écosystème. Son élimination du Parc de Yellowstone a ainsi entrainé des famines et des épidémies parmi les ongulés dont il se nourrissait ; il a fallu le réintroduire en 1995 pour éviter le surpâturage avec dégradation du couvert végétal et pour maintenir ses proies en bonne santé !!!

Les avis sur cet animal controversé s’opposent encore d’un continent ou d’un pays à l’autre et selon la discipline universitaire ; ceci, même sur un sujet aussi crucial que son danger pour l’homme. On sait que le loup fuit l’homme (à juste titre) : en Amérique du nord où la plupart des données sur le terrain ont été acquises, les biologistes ont été incapables de prouver un seul cas d’attaque, alors qu’en Europe, il est considéré comme dangereux dans certaines régions inhabitées. L’étude du loup relève à la fois des sciences naturelles et humaines, chez nous plus de la sociologie que de l’éthologie, tant les légendes se mêlent à la réalité. En ce moment en France, notre Ministre de l’Ecologie le dit incompatible avec le mouton ce qui fait plaisir aux éleveurs, mais de l’autre coté des Alpes et des Pyrénées, la cohabitation a toujours été possible bien qu’il y en ait dix à vingt fois plus…

On voit en tout cas que les traits les plus élémentaires de son comportement sont chez nous matière à polémique. Est-il possible de parler sereinement d’un animal si hardi, méfiant et mythique que même ses comptages sont sujets à caution, comme dans les manifestations du 1er Mai selon que la source est syndicale ou émane du Ministère de l’Intérieur ? Pourtant, de grands progrès ont été faits dans notre pays ces dernières années et certains groupes d’observation parviennent à réaliser des suivis quasi-quotidiens moins par des observations directes que grâce aux pièges-photos qui fonctionnent même de nuit et aux indices de présence (empreintes en particulier dans la neige, poils et fèces qui peuvent être exploités par des analyses ADN).

Du fait de ce conflit entre France rurale et nouvelle conscience écologique (entre ruraux et citadins disent les anti-loups), les débats sérieux sur son devenir sont impossibles. Ce qui est bien dommage car des tirs non létaux avec du gros sel ou des balles en caoutchouc, des rubans à clôture, des alarmes lumineuses et sonores auraient pu créer un terrain d’entente entre les deux camps. Comme dans une guerre, il est difficile de ne pas choisir son camp et, pour un admirateur du loup comme moi, de reconnaître que le loup est un adversaire particulièrement redoutable pour l’éleveur. Certains loups ont même appris à ne plus craindre l’homme ce qui est sympathique pour l’ami de la nature mais incompatible avec le pastoralisme. Ces loups-spécialistes du mouton sont d’ailleurs systématiquement éliminés en Suisse et aux USA dans l’Idaho.

Dans notre pays, ce n’est pas un sujet scientifique mais éminemment politique, au sens le plus électoraliste. Le point d’orgue a évidemment été les autorisations d’abattage données par les préfets pour tirer cet animal toujours protégé par la Convention de Berne de 1979 et la directive européenne de 1992. Notre Ministre de l’Ecologie -encore plus discutée par les naturalistes que Roselyne Bachelot- a encouragé les abattages et les battues jusqu’en plein cœur du Parc National des Ecrins. Il a fallu que des associations de défense de l’animal attaquent en recours contre des préfets qui ont dû faire machine arrière… Aujourd’hui la traque et l’abattage ne sont plus seulement effectués par du personnel qualifié comme les gardes de Parc ou les techniciens de l’ONCFS mais par des chasseurs et des éleveurs. Des primes sont offertes par les maires comme au Moyen-Age.

Il est évidemment plus facile d’échanger des loups contre des voix que de régler les problèmes du petit monde rural en crise, en particulier de l’élevage semi-extensif. N’y a-t-il pas eu parfois perte de compétence avec l’arrivée des jeunes éleveurs ou tout simplement perte de la culture traditionnelle de protection contre le loup qui s’est maintenue dans les pays où il est toléré ? La race pyrénéennes des patous avait été créée pour protéger les troupeaux des grands prédateurs (ours et loups) et elle reprend à juste titre du service. Surtout, comment vendre à un prix compétitif du gigot d’agneau français quand, après la gaffe du Rainbow Warrior en 1985, le gouvernement de l’époque a dû lever les barrières douanières qui protégeaient les éleveurs de moyenne montagne des importations de moutons néozélandais ? Comment un éleveur français peut-il lutter face à un concurrent néozélandais qui n’a même pas besoin de berger pour garder ses moutons ou contre un éleveur italien qui paye des bergers d’Europe centrale à un tarif dérisoire ? Allez voir la réponse à mes questions dans le rayon des surgelés de votre supermarché sur les étiquettes indiquant le pays d’origine : presque toute la viande de mouton congelé vient de Nouvelle-Zélande… Il est indéniable que l’arrivée du loup a compliqué le travail des éleveurs, mais les pécheurs, qui ont le même problème de baisse de leurs revenus, n’ont pas ce bouc-émissaire pour obtenir l’aide généreuse de la collectivité !

Les spécialistes italiens sont très critiques quant à la politique des autorités françaises en cas d’attaque supposée de loup sur les animaux domestiques. En Italie, l’Etat ne donne jamais d’argent directement aux éleveurs mai seulement des aides sur facture pour protéger les troupeaux des attaques des canidés (fournitures pour construire des enclos, abris sur place pour le berger, achat de chiens de protection des troupeaux). En France, les éleveurs sont directement dédommagés à la tête de mouton et sans vraiment tenir compte des enquêtes effectuées par les gardes des parcs ou de l’ONCFS, dont certains ont été envoyés à l’hôpital pour avoir osé conclure que ce n’était pas une attaque de loup, puisque l’éleveur de moyenne montagne double ainsi souvent ses revenus… Bien sûr, ce laxisme pousse à la fraude et créée une économie parallèle où l’éleveur (à ne pas confondre avec le berger qui n’est qu’un ouvrier) considère le dédommagement comme une subvention déguisée : elle lui est due par le gouvernement qui, d’après lui, protège le voleur contre le travailleur, le loup contre l’agneau et doit donc payer pour cela. Etonnez-vous après cela que les attaques de chiens errants si fréquentes avant l’arrivée du loup aient disparu comme par enchantement !

Bref, plus qu’un sujet d’écologie scientifique, le retour du loup est devenu dans notre pays un problème politique et même électoral. Cet animal mythique a toujours été un bouc-émissaire et il est plus que jamais un révélateur des malaises sociaux.

Les bases de l’écologie scientifique

28.01.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Nous vivons dans un tel obscurantisme que l’écologie politique -qui date de quelques dizaines d’années- a supplanté dans l’esprit du public sa mère, l’écologie (scientifique) dont le nom date de 1866… Donnons donc ici quelques définitions de base pour s’y retrouver dans cette écologie fondamentale où l’homme n’était au départ qu’une espèce parmi d’autres, toutes en interrelation.

AU CŒUR DE L’ECOLOGIE

La science écologique a reçu un tel accueil auprès du public qu’on la confond souvent avec l’écologie politique, un seul mot qualifiant en français la science et l’idéologie. Cette science, dont l’un des pionniers est Darwin par ses recherches sur les vers de terre (1881), est à la fois vieille de plus d’un siècle et pleine d’avenir par ses implications sociales, l’homme étant en train de bouleverser les équilibres de la planète. Or le concept d’interactions se trouve au cœur de l’écologie.

Cette science de l’habitat (d’après le sens étymologique du mot « écologie ») étudie les conditions d’existence des êtres vivants (l’homme y compris) et leurs interactions entre eux (facteurs biotiques) comme avec le milieu physique (facteurs abiotiques). La superficie de notre planète (biosphère) héberge des êtres vivants qui constituent des communautés de plantes et d’animaux (biocénoses) qui se développent sur différents substrats (biotopes). L’association d’une communauté vivante et de son environnement physico-chimique représente une unité fonctionnelle (écosystème) dans laquelle les transferts de matières et d’énergie sont perpétuels entre les individus d’une même espèce (interactions intraspécifiques) et entre les espèces (interactions interspécifiques).

Par delà la vision idyllique d’une harmonie naturelle ou au contraire d’une lutte de tous contre tous, la réalité des interactions biologiques s’avère beaucoup plus complexe et subtile. L’action de la lumière, du sol, de l’eau ou de la température sur une plante est relativement facile à appréhender car son rôle est déterminant dans la production de matières nutritives par suite de l’activité photosynthétique. La notion de facteur limitant qui en découle est aussi aisée à cerner car elle est liée aux besoins de cette plante qui, s’ils ne sont pas satisfaits, peuvent stopper son développement. La notion d’interaction interspécifique est déjà plus difficile à comprendre. Bien qu’on conçoive aisément les relations prédateur-proie, celles-ci posent pourtant déjà des problèmes énergétiques -les espèces-proies souvent herbivores exploitant la production primaire- et donc d’équilibre entre la taille des populations de « mangeurs » et de « mangés », ces derniers étant nécessairement plus nombreux (concept de pyramide écologique). Mais si les écologues parlent plutôt de réseaux trophiques que de chaîne alimentaire, c’est pour rappeler que les interactions peuvent ne pas être linéaires, un mangeur pouvant à son tour être mangé ou se nourrir à la fois de végétal et d’animal.

DES INTERACTIONS VARIEES

Il n’y a bien sûr pas que des relations de prédation et ce concept de compétition, qui avait été historiquement le premier à être découvert parce que le plus visible (le principe même d’exclusion compétitive se trouve en germe dans « L’origine des espèces » de Darwin), doit être intégré dans une vision plus large. La compétition entre espèces n’est aujourd’hui plus considérée comme la seule force agissante en biologie, elle est de plus en plus associée à la coopération. Les interactions interspécifiques ne constituent plus seulement une lutte de tous contre tous; elles sont beaucoup plus variées et réciproques qu’on le croyait :

– dans le commensalisme, l’hôte ne tire (en principe) aucun bénéfice de l’organisme auquel il offre le gîte et le couvert. C’est le cas des épiphytes – comme les lianes, les lichens et les orchidées- qui s’appuient simplement sur d’autres végétaux.

– Dans le mutualisme, les deux partenaires tirent un bénéfice réciproque de leur association mais chaque espèce peut encore mener une vie indépendante comme les insectes pollinisateurs ou les poissons et oiseaux nettoyeurs. Certaines familles de plantes comme les orchidées se sont spécialisées dans la pollinisation par les insectes. Pour faire transporter leurs sacs polliniques, bien des orchidées d’Amérique tropicale disposent de leur espèce propre d’hyménoptère pollinisateur. Elles parviennent à leurrer le mâle de leur abeille solitaire en imitant les colorations, la forme, le contact, l’odeur de la femelle avec laquelle il croit s’accoupler.

– Dans la symbiose, l’association entre les espèces est obligatoire et les bénéfices sont réciproques. Les lichens sont, par exemple, des associations symbiotiques et indissolubles constituées d’une algue et d’un champignon. La première apporte la chlorophylle, donc assure l’alimentation ; le second permet la conquête du milieu terrestre, en particulier la colonisation de la roche nue, grâce à sa capacité à désagréger les réseaux cristallins.

– Dans le parasitisme, une des deux espèces seulement tire un avantage sans apporter de contrepartie. Ce système sans réciprocité, comparable au système prédateur-proie, est cependant dynamique. Comme le loup ou le lycaon ont dû développer leur aptitude à la course ou à la chasse en meute pour attraper les ongulés, hôtes et parasites sont lancés dans une « course aux armements ». Les seconds doivent pour survivre rencontrer les premiers, se nourrir puis se reproduire à leurs dépends, ceci alors que les premiers essaient d’échapper à cet agent pathogène par des mécanismes de défense de plus en plus sophistiqués. Cet éclairage évolutif renouvelle même les sciences de la santé qui peuvent paradoxalement être considérées comme des branches de la parasitologie ou de l’écologie, l’hygiène consistant à éviter la contamination par les microbes pathogènes et la thérapeutique étant le moyen trouvé par l’homme pour augmenter ses défenses naturelles… Certains cycles de parasites avec leurs hôtes successifs sont si extraordinairement complexes qu’ils paraissent improbables mais la survie de ces parasites suffit à démontrer le succès de leurs stratégies alambiquées.

UN ROLE MAJEUR EN BIOLOGIE

Ces quelques exemples sont-ils des curiosités de la nature dont la complexité n’a d’égale que la rareté ? Des dizaines d’autres, plus curieux les uns que les autres, auraient pu être décrits comme le couple indissociable insecte pollinisateur-figuier ou les protozoaires symbiotiques qui permettent aux termites de digérer la cellulose et la lignine ou, tout simplement, les ciliés de la panse des ruminants. Doit-on rappeler le cas des coraux qui hébergent des algues unicellulaires et représentent une biomasse considérable dans les océans ? Moins évidentes, les mycorhizes sont deschampignons symbiotiques qui enveloppent les racines et permettent à la plupart des arbres de mieux assimiler les éléments minéraux et la matière organique. Or leur absence lors des reboisements empêche la croissance des arbres. On peut dire que, dans une certaine mesure, la genèse des sols, de l’atmosphère et même des climats sont le résultat de l’action des êtres vivants sur leur environnement abiotique.

Il n’y a pas d’espèces « utiles » ou « nuisibles » dans la nature mais seulement dans l’esprit de l’homme (anthropocentrisme). De même nous aboutissons, non à une vision morale et subjective, optimiste (coopération-entraide) ou pessimiste (compétition-lutte pour la vie) des interactions en général, mais à une infinité de stratégies souvent raffinées qui se sont mises en place au cours de l’évolution. Leur effet peut être positif, négatif ou neutre selon les espèces concernées et il résulte non d’un plan préétabli mais d’opportunités évolutives. Dans un couple d’espèces (et même si l’une d’elles est dépourvue de cerveau, comme l’orchidée de tout à l’heure qui manipulait l’abeille), chacune tentepar essaiet erreur de trouver des moyens divers pour survivre et se reproduire (sélection naturelle). Cette évolution parallèle des deux espèces (ou coévolution) peut se réaliser aux dépends d’autrui ou à bénéfices réciproques mais, lorsque l’équilibre est établi, l’interaction est qualifiée de durable. Chaque jour, les chercheurs découvrent de nouvelles interactions et prennent conscience de leur sophistication comme de leur rôle majeur dans le monde vivant.

Les animaux possédent-ils un langage ?

28.01.2015 | par Pierre Jouventin | Non classé

Après avoir connu la grande époque de la physique, il semblerait que nous vivions dans celle des sciences de la vie. On ne peut ouvrir une revue, la radio ou la télévision sans que l’on nous parle de découvertes biochimiques et d’applications en biologie humaine si révolutionnaires qu’elles posent des problèmes éthiques inconnus jusqu’alors. Parallèlement à ce développement spectaculaire d’un demi-siècle de biologie moléculaire et de génétique, une autre révolution scientifique est en marche mais elle est discrète et souterraine, probablement du fait même de la radicalité de ses conclusions.

Remettant en question la définition même de l’Homme qui paraissait établie depuis l’antiquité grecque et la tradition judéo-chrétienne, elle déplace la frontière entre celui-ci et l’animal. Elle résulte non plus de la rencontre de la biologie avec la chimie mais avec les sciences humaines, et cette irruption dans le saint des saints est le plus souvent considérée comme iconoclaste, comme on l’a vu avec le procès de la sociobiologie[1]. Ce rapprochement entre les sciences de la vie et de l’homme constitue l’ultime bombe à retardement amorcée par le timide Charles DARWIN qui écrivait en 1874 dans « The descent of man »: « il n’y a pas de différence essentielle entre l’homme et les mammifères supérieurs sur le plan des facultés mentales ».

Les conséquences de la Théorie de l’Evolution ont été difficiles à admettre, demandant en France un siècle de délai. Il est vrai qu’elles remettaient en question La Genèse et descendaient l’homme du piédestal où il s’était installé. Croyants et athées sont encore d’accord pour estimer que l’homme se distingue biologiquement de l’animal en particulier par ses attributs intellectuels, mais ce que l’on nomme « le propre de l’homme » rétrécit chaque année au fur et à mesure que progresse notre connaissance des mœurs des animaux dans la nature.

On sait par exemple que bien des animaux utilisent des outils comme les vautours percnoptères cassant des œufs avec un caillou ou les pinsons des Galapagos extrayant des chenilles avec une épine. Autre critère censé distinguer l’homme de l’animal, le jeu se retrouve chez bien d’autres espèces en particulier les carnivores où il constitue un apprentissage de la prédation. Même des concepts aussi caractéristiques des sociétés humaines que la culture ou le tabou de l’inceste se sont révélés communs dans le monde animal en général et les Macaques japonais en particulier. Certains penseurs, qui curieusement ont élevé les routes au statut de trait spécifiquement humain, ne se doutaient pas que les grandes voies de circulation en Europe et Amérique du Nord sont souvent d’anciennes voies de migration d’aurochs et de bisons. Même les attributs les plus élevés de notre espèce comme l’invention, l’intelligence ou la conscience se sont avérés exister sous une forme moins complexe chez l’animal. Il est connu que de nombreux vertébrés supérieurs dont bien sûr les singes sont capables de trouvailles (« insight »). La notion de « conscience » est difficile à cerner objectivement, puisqu’elle est basée sur la seule connaissance de notre espèce et l’ignorance de toutes les autres, du moins peut-on dire que certains singes sont capables de se reconnaître dans un miroir: si l’on fait une tâche au front d’un chimpanzé, il la touche et se flaire les doigts alors que d’autres singes se voyant dans le miroir cherchent leur congénère derrière (« test de la tâche » de Gallup, 1970). En fait tous les niveaux et les types d’intelligence se trouvent dans le règne animal et il apparaît qu’il y a plus de différence intellectuelle entre une huître et un gorille, qu’entre ce dernier et l’homme. Cette évidence était masquée par l’opposition traditionnelle homme-animal qui oppose une espèce à deux millions d’autres aussi diverses soient elles pour l’extraire de l’animalité.

Quant à l’adaptabilité ou la capacité à coloniser de nouveaux milieux, les rongeurs sont aussi très doués. Même le bastion de la sexualité a été ébranlé lorsqu’on a découvert les chimpanzés nains c’est à dire les Bonobos; leur position d’accouplement identique à la nôtre et leur libido effrénée. Enfin s’il faut juger de l’humanité par son goût de la guerre ou de l’exploitation de ses proches, les fourmis esclavagistes ne sont pas mal non plus. En ce qui concerne l’art, peut-on considérer qu’un oiseau-jardinier qui peint en bleu sa chambre nuptiale en branchages avec des baies nous dévoile les sources du sentiment esthétique? Ou bien même, doit-on renvoyer dos à dos le chimpanzé dont on expose les toiles et l’artiste moderne revenu à un art primitif, comme Desmond MORRIS qui concluait son livre « Biologie de l’art » par ce constat provocateur: « Ainsi l’actuelle création picturale a-t-elle accompli le cycle entier et se retrouve-t-elle presque au point où elle était, lorsque l’homme-singe devint l’homme-chasseur »(p.161)[2]? Si la religion ou la cuisine constituent ces critères typiquement humains, les athées et les crudivoristes sont-ils des hommes? Définir l’homme n’est pas aussi évident qu’on pourrait le croire., ARISTOTE le fondateur des sciences naturelles et le premier à avoir intégré l’homme dans la classification animale, en faisait l’animal politique par excellence mais Frans de WAAL a consacré un ouvrage à démontrer que ses chimpanzés sont aussi des animaux politiques capables pour obtenir le pouvoir de mettre en œuvre les ruses et les coalitions que nos hommes politiques pratiquent, il est vrai, avec plus de brio et de dissimulation[3]. En fait le mensonge n’exige pas nécessairement un gros cerveau: comme l’a signalé Peter MARLER, le coq qui veut attirer une poule pour la monter lance le gloussement qui annonce la découverte d’un ver de terre même s’il ne trouve qu’une coquille sans intérêt, mais il reste silencieux à côté d’un autre coq !

Dans cette même antiquité grecque, du temps où un seul homme pouvait embrasser toutes les sciences et en outre se poser des questions sur le sens de la vie c’est à dire philosopher, ARISTOTE définissait l’homme comme le seul animal rationnel. Peut-on aujourd’hui dire que les animaux soient, comme le supposait DESCARTES, des machines dénuées de sentiment et d’esprit logique: les exemples ne manquent plus de corvidés (corbeaux, pies, geais) ou de mammifères trouvant des solutions à des problèmes complexes posés par l’homme ou par la nature. ARISTOTE fut aussi l’auteur d’un traité de morale. Il s’agit ici encore d’un caractère considéré comme propre à l’homme et ici encore, les données du problème ont changé. L’écologie comportementale, une nouvelle branche de la biologie en fort développement à l’étranger sous le nom de « Behavioural Ecology », a montré que l' »altruisme », observé chez les insectes sociaux et qui avait laissé perplexe DARWIN, s’explique par un avantage génétique. Chez les abeilles, les ouvrières ne se reproduisent pas et travaillent pour élever la nombreuse progéniture de la reine car elle est leur sœur et assure ainsi indirectement sa descendance. Chez les vertébrés de même, la mère qui défend ses jeunes et certains animaux vivant en meutes qui risquent leur vie pour leurs congénères protègent en fait leur patrimoine génétique commun. Il s’agit donc d’une extension de la sélection individuelle (découverte par DARWIN) à la sélection familiale (« kin-sélection »)[4]: la morale trouve ainsi des bases biologiques qui, chez l’homme, auraient été amplifiées par la culture…

Reste le langage qui constitue certainement la plus grande originalité de l’homme par sa complexité, son symbolisme et sa souplesse liée à son caractère acquis. Le même ARISTOTE définissait d’ailleurs l’homme comme « le seul animal qui utilise le langage ». Pourtant il semblerait que sa base soit innée. Les linguistes modernes à la suite de Noam CHOMSKY se demandent de plus en plus si nous ne sommes pas programmés pour parler: une grammaire universelle serait commune à toutes les langues et préexistante dans notre cerveau. Quant au symbolisme, la « danse des abeilles » découverte par Karl Von FRISCH est un exemple classique démontrant que de petits insectes sont capables d’abstraction: la partie médiane de leur danse en huit sur les rayons de la ruche forme le même angle avec la verticale que la direction des fleurs à butiner avec le soleil, la distance étant indiquée par le rythme de frétillement de l’abdomen. Certains diront : »il ne s’agit pas d’un langage au sens strict mais d’un code ». Cette querelle sémantique est aussi idéologique car elle tend à comparer l’ensemble des animaux à l’homme pour conclure à une différence de nature. Comme « conscience », le mot « langage » se réfère avant tout à l’homme (« anthropomorphisme ») puisqu’il dérive de « langue ». Si donc l’expression « langage des animaux » est imagée, il faudrait employer pour être plus objectif « communication animale » qui met l’accent sur la fonction et non sur le mode de communication.