Une cervelle d’oiseau …

L’incroyable sens de l’observation des oiseaux …

Des oiseaux font la manche …

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....

.

UNIVERSITÉ D’ ÉTÉ DE L’ANIMAL 2017

Conférence de Pierre Jouventin La domestication du loup et le rôle majeur du chien dans l’évolution animale. Pierre Jouventin – Ancien Directeur de Recherche en éthologie au CNRS indexPierre Jouventin, longtemps Directeur de recherche au CNRS et Directeur de laboratoire d’écologie, a fait paraître en 2012 chez Flammarion ‘Kamala, une louve dans ma famille’ qui relate l’élevage d’une louve sauvée de l’euthanasie et intégrée dans sa famille en pleine ville. Il en tire les enseignements, que ce soit pour exposer la biologie du loup ou l’éducation des chiens qui en sont les descendants directs. Complétant les observations dans la nature qui montrent qu’à l’opposé de sa mauvaise réputation, le loup est un modèle de gestion des ressources naturelles, il a pu observer des comportements inconnus des spécialistes de cette espèce et en particulier que cette espèce est capable d’altruisme envers les membres de sa meute…

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....

Août 2015 – Le loup nous accompagne depuis très longtemps. Nous l’avons domestiqué il y a 36 000 ans, quand nous étions chasseurs-cueilleurs. Cet animal, social comme nous, était notre compagnon de chasse. Le loup est alors devenu le chien par sélection génétique, bien avant les autres espèces domestiques ! Pierre Jouventin (www.pierrejouventin.fr), spécialiste du comportement animal, nous raconte cette longue histoire, connue depuis peu. Interview Nicolas Guillas. Réalisation Jacky Vignon. Production Studio Espace des sciences 2015.

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....

Conférence à Rennes

donnée par Pierre Jouventin, éthologue, ancien directeur de l’équipe « Ecologie comportementale » au Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier (CNRS)

Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut comprendre le loup ! On sait en effet depuis peu que la domestication du loup est à l’origine de toutes les races de chiens et qu’elle a précédé l’agriculture et l’élevage de 23 000 ans au moins ! De la biologie du loup à l’éducation des chiens qui en sont les descendants directs, Pierre Jouventin, spécialiste du comportement animal qui a vécu avec sa famille dans l’intimité des loups, expliquera comment le meilleur ami de l’homme a conservé les comportements de son ancêtre. La connaissance de la vie sauvage s’avère indispensable pour comprendre nos compagnons et vivre en harmonie avec eux.

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....

‘Le chien, un loup rempli d’humanité’ La Fontaine

Les études, que nous avons brièvement présentées, concluent toutes que le meilleur ami de l’homme constitue le champion toutes catégories pour décoder nos comportements et nos émotions. Le chien comprend mieux les humains que nous, ce qui parait surprenant mais qui est explicable, comme nous avons essayé de le montrer ici. 51% des foyers français abritent un chien d’après une récente enquête TNS/SOFRES. Avec 8 millions, notre pays occupe la première place européenne et le deuxième rang mondial pour le nombre de chiens par habitant après les Etats-Unis où ils sont 70 millions. C’est dire l’importance sociale et -totalement méconnue- de ce que l’on a appelé les ‘chiens-médecins’…

Les règles de vie sociale des canidés et en particulier du loup sont autrement plus strictes que les nôtres mais elles en sont cependant très proches. Cette extraordinaire complicité entre canidés et humains explique la valeur thérapeutique reconnue du chien pour les gens âgés et les enfants fragiles. Une étude israélienne récente a montré que les enfants possédant un chien à la maison étaient moins stressés et présentaient une pression artérielle moins élevée que ceux qui n’en avaient pas. Ces animaux-médecins représentent pour les dépressifs et/ou les isolés des amis bien plus affectueux et indulgents que leurs congénères qui les jugent. Parfois même, le compagnon canin constitue une raison de vivre par les soins qu’il nécessite et la responsabilité qu’il engage, des gens âgés et solitaires reprenant goût à la vie à leur contact.

Plus directement encore, des laboratoires cherchent à utiliser les capacités olfactives des chiens pour les transformer en auxiliaires de la médecine afin de prévenir les crises de diabète ou d’épilepsie de leur maître. On sait que les chiens sont infiniment plus performants que nous sur le plan olfactif. Ils détectent par l’odeur les molécules volatiles particulières qui accompagnent les cancers de la peau, du sein, des poumons. Dans des expériences contrôlées où ils sont récompensés de leurs bonnes réponses, ils distinguent très facilement -parfois à 100%- les échantillons d’urine provenant de malades du cancer de la vessie de ceux d’individus sains. Les scientifiques chinois ont aussi essayé de mettre à contribution leur capacité à percevoir l’arrivée des tsunamis, tremblements de terre et ouragans mais un animal est moins facile à utiliser qu’un détecteur de séismes.

Les enfants ne sont pas indifférents aux chiens qui élargissent leur univers social et, souvent, ils sont fascinés: c’est la période d’apprentissage de l’Altérité et de construction de l’Identité, à laquelle contribue la découverte d’un compagnon si différent des humains car il comprend tout et console mais ne parle pas… Dans une tribu ou une ferme à l’ancienne, l’enfant pouvait comparer des individus du même sexe, des deux sexes, de plusieurs générations et même comparer des humains avec des animaux. Un chien dans une maison constitue généralement un membre à part entière de la famille. Mais les enfants ne parviennent pas toujours à l’assumer et les parents ne doivent prendre un compagnon-animal que s’ils sont prêts à s’en charger eux-mêmes en cas de défaillance. Bien des enfants, qui avaient peur des animaux, oublient leur angoisse quand ils fréquentent un grand chien ou même, comme mon fils Eric, une louve.

Disons un mot d’éducation canine, bien que ce ne soit pas le centre de ce livre et que les problèmes difficiles nécessitent une consultation de comportementaliste. Aux USA où les chiens sont si nombreux, cela s’accompagne de 5 millions de morsures et d’abandons/an, car beaucoup trop de maîtres ne savent pas ‘lire’ leur chien, c’est-à-dire décoder leurs signaux qui sont pourtant typiques. Ils sont parfois tellement séduits par leur mascotte qu’ils lui prêtent des sentiments humains et lui parlent comme à un ami, le raisonnant alors qu’il ne peut tout comprendre. Il faut donc connaître la psychologie du chien qui dérive de celle du loup, respecter sa personnalité non humaine et ses capacités de compréhension, ne pas en faire un sous-homme mais un individu différent qui a ses propres règles de savoir-vivre.

Quelques consignes doivent être suivies. Il est exceptionnel qu’un loup ou un chien attaque sans prévenir et il est donc généralement possible d’éviter la morsure si on sait interpréter attitudes et grognements. Il ne faut jamais acculer un animal sauvage ou domestique dans un réduit sans issue, ni punir un chien apeuré car il peut se retourner et mordre. Tout parent doit éviter de laisser un bébé seul avec un chien, initier dés que possible l’enfant au respect de l’animal et l’animal au respect de l’enfant en le grondant dés qu’il devient menaçant et sans attendre, apprendre à l’enfant la signification des comportements canins en particulier des messages de menace, lui interdire d’approcher d’un chien qui mange ou d’un chien étranger en le fixant dans les yeux (ce qui est pour eux une provocation), ne pas s’enfuir en courant et en gesticulant mais en reculant ou en l’évitant lentement.

Bien des propriétaires font des erreurs dont ils accusent le chien dont ils veulent ensuite se débarrasser. L’attitude du maître doit être dépourvue d’ambiguïté ce qui n’est pas toujours évident car, croyant faire son bonheur, le maître agit souvent en plaçant son chien dans le rôle du leader. Les conflits entre humains et chiens résultent presque toujours de ce malentendu hiérarchique : distribuer la nourriture, décider du moment et du but de la promenade font partie du travail du chef de meute que l’homme doit nécessairement assumer ; manger en premier, refuser le passage en font aussi partie, mais souvent le maître n’en a pas conscience lorsqu’il mange après son chien, lorsqu’il le laisse décider des sorties, lorsqu’il l’évite et l’enjambe pour ne pas le déranger alors qu’il devrait le faire se lever et s’écarter quand il bloque une issue. Bref il fait involontairement croire au chien qu’il lui cède la dominance d’où l’incompréhension et le conflit ensuite.

‘Le point d’achoppement central reste toujours celui du langage’ Dominique Lestel (‘L’animalité)

Cette question est en soi une réponse puisque dans langage, il y a langue, c’est-à-dire au sens non anatomique la particularité majeure de l’espèce humaine. Il est bien évident que celui qui formule la question en ces termes souhaite que l’on conclue en affirmant une fois encore que notre espèce est le seul être vivant à posséder un ‘véritable’ langage, ce qui démontre sa supériorité sur le règne animal.

Ce type de raisonnement est aussi subjectif que celui qui consisterait, dans une société de baleines, à organiser un débat autour du thème « Les autres espèces possèdent-elles une taille comparable à la nôtre ? ». Et même, cette formulation serait plus honnête car parler ‘d’autres espèces’ est autrement plus exact que parler d’‘animaux’, en sous-entendant que l’Homme n’a rien de commun avec ses ‘frères inférieurs’ selon l’expression de Michelet.

Le fait, d’une part d’avoir mis dans la même catégorie animale des espèces aussi différentes qu’un ver de terre, une huître, une éponge (c’est un animal) et un chimpanzé, d’autre part d’avoir classé dans des catégories distinctes des êtres vivants aussi proches que le chimpanzé et l’homme n’est pas neutre et pose aujourd’hui problème, pas seulement moralement mais scientifiquement. Le chimpanzé est séparé de l’homme par 1,23% de divergence génétique et tous deux sont séparés du gorille par 2,3%. Les analyses d’ADN -même si elles doivent être complétées par d’autres critères- montrent aussi que le plus proche parent du chimpanzé n’est pas le gorille mais l’homme et un autre chimpanzé reconnu récemment, le Bonobo.

Je me souviens de l’abîme de perplexité dans lequel j’avais plongé des étudiants de l’Université de Vincennes en leur posant cette anodine question : ‘L’homme est-il un animal ?’. Un blasphème provoquerait aujourd’hui moins d’effet dans une église. Pourtant, d’après la définition du Petit Larousse, un animal est un ‘être organisé, doué de mouvement et de sensibilité, et capable d’ingérer des proies solides à l’aide d’une bouche’. Il devrait donc être incorrect de réserver le mot ‘animal’ aux espèces autres que l’homme. En fait, cette licence est admise du fait de notre héritage culturel car les grecs ne connaissaient pas les grands singes et ils ont défini l’humain par opposition à l’animal (‘Barbare’ signifiait en grec ‘étranger’ et ceux qui ne parlaient pas leur langue étaient considérés comme quasi-animaux). Cette opposition et ce mépris des autres fondent toujours notre civilisation occidentale mais pas les autres cultures. Jusqu’au début du XVe siècle, les anthropoïdes étaient inconnus en Eurasie et l’homme, sur le plan de la raison et de l’affectivité, était séparé des non-humains par un fossé autrement plus grand que de nos jours. Cette définition de l’homme, qui est remise en question par bien des auteurs comme Philippe Descola auteur de ‘Par delà nature et culture’, est donc discutable et traduit bien la répugnance qu’ont la plupart des humains – aussi libérés des préjugés qu’ils croient être – à se mettre sur le même plan que les autres êtres vivants.

De même que l’on excluait, il y a peu, les noirs de l’espèce humaine – ce qui ne posait pas de problème même à Voltaire qui spéculait sur la vente des esclaves –, on refuse d’accepter l’évidence que l’homme est un animal. Pourtant, l’espèce Homo sapiens ne nous parait si importante que parce que nous en faisons partie. Linné, dans la première classification connue des êtres vivants, classait le chimpanzé dans le même genre Homo que nous et la biologie moléculaire a montré que son analyse était la bonne, l’homme étant génétiquement beaucoup plus proche des chimpanzés qu’on le supposait. C’est dans les 1,23% de différence que se trouve toute notre spécificité humaine, ce qui ne lui enlève rien mais la relativise. L’homme moderne ironise sur l’époque où l’on croyait que toutes les planètes tournaient autour de la terre mais il continue à se croire le centre du monde, le roi du monde animal , l’aboutissement et le sommet de l’évolution.

Il est vrai que les baleines -qui ne parlent pas mais chantent- ne sont pas prêtes à organiser un congrès pour dire le contraire. Ne serait-ce que parce qu’elles ont été pratiquement exterminées. L’Histoire a toujours été écrite par les vainqueurs… Il ne suffit pas à notre espèce d’avoir décimé la plupart des autres espèces, il lui faut encore se donner bonne conscience et justifier le massacre. Pour se mettre hors concours, il lui faut introduire une différence de nature entre soi et les autres. Il n’y a pourtant pas si longtemps, les Autres se trouvaient dans une vallée voisine, derrière une montagne, de l’autre côté d’un fleuve, ils parlaient une autre langue, pratiquaient une autre religion ou avaient une autre couleur de peau. Il est vrai que de savants ethnologues expliquaient ou expliquent encore, en croyant énoncer des vérités scientifiques, que ces sociétés qualifiées de ‘primitives’ ne possèdent pas l’écriture ou la roue ou la notion de Dieu, ce qui démontre notre supériorité et autorise toutes les exploitations, tous les mépris.

Aujourd’hui, le racisme -ici le ‘spécisme’- n’est plus de mise et les Autres, ce sont les Bêtes, qui, comme leur nom l’indique, ne peuvent pas posséder l’intelligence, ni le langage, ni la faculté d’abstraction, ni l’outil, ni le pouce opposable aux autres doigts, ni la station debout, ni la bipédie bref aucune des caractéristiques de l’Homme… Or la science moderne a confirmé que tous ces critères -qui ont été choisis car ils semblaient constituer nos supériorités et donc le Propre de l’Homme- existent tous chez les animaux même s’ils sont moins développés. On en revient toujours à la différence de degré et non de nature entre l’homme et les autres espèces, comme l’affirmait Darwin il y a un siècle et demi. Rien n’empêche pourtant de juger, si on veut absolument être uniques dans le monde vivant, que cette minuscule différence génétique entre l’homme et son plus proche parent, le chimpanzé, est fondamentale pour notre identité puisque c’est en elle que se trouvent inclus le langage et tous les caractères où nous excellons…

Il y a deux loups, le vrai, celui qui vit dans la nature, et l’autre qui vit dans notre imaginaire. Thomas Hobbes (dans ‘Le Léviathan’1651) justifiait le despotisme par le fait que l’homme est naturellement mauvais. Sa formule lapidaire (reprise du dramaturge latin Plaute) ‘L’homme est un loup pour l’homme’ fait du loup l’archétype de l’être anti-social alors que c’est exactement l’inverse. Cet animal sauvage a toujours rempli dans la civilisation occidentale un rôle de repoussoir et l’imaginaire sur le loup est en conséquence le plus riche qui soit. D’après Bruno Bettelheim, ‘Nous attribuons au loup ce qu’il y a de plus terrifiant en nous-même’. Cela mériterait un autre livre mais nous nous bornerons à un encart émaillé de citations du livre de Robert Delort ‘Les animaux ont une histoire’ (référence en fin de volume).

La fascination pour le loup, comme sa rivalité avec notre espèce qui en est le contrepoint, ne datent pas d’hier. ‘L’ensemble des daces mais aussi nombre de gaulois se sont estimés fils du loup, et plus de mille deux cent familles françaises choisiront l’emblème du loup pour leurs armoiries’ (p .325). Dés le Xe siècle, Edgar-le-pacifique l’avait éradiqué des îles anglaises en exigeant des populations un tribut payé en têtes de loups. Le capitulaire de Charlemagne en 813 désignait pour chaque comté deux spécialistes de la destruction des loups. Or, après une éclipse due aux abus de pouvoir, la charge de lieutenant de louveterie s’est maintenue deux siècles après la disparition des loups dans les vingt-deux régions administratives françaises. Bien que le titre ait été conservé, il s’agit plutôt aujourd’hui de conseillers cynégétiques.

A partir du XVéme siècle, le loup, pour les croyants, était, comme le diable, innommable : on disait plutôt ‘la beste’ ou tout simplement ‘il’. L’Occident chrétien associait loup-péché-diable-mort-enfer et, dans l’imagination populaire, le loup constituait l’incarnation du mal. Le loup représentait l’archétype de l’Autre, le païen, l’incroyant, le rebelle, le juif, le huguenot, celui qui refuse l’ordre établi et qui bafoue les règles de la cité. Il était souvent associé à la femme, Eve, accusée d’avoir créé le mal en croquant la pomme qui nous a fait exclure du paradis terrestre… Il était le négatif du chien créé par Dieu (alors que, pour les musulmans, ‘le meilleur ami de l’homme’ est impur pour sa sexualité débridée et sa tendance à se nourrir de déchets)… Suppôt du diable, du ‘malin’ ce qui explique sa ruse, reflet de nos péchés, le loup était celui qui mange l’agneau mystique, symbole du christ (‘A l’évidence, c’est la bête que Dieu envoie pour châtier les hommes et égorger les brebis égarées privées de leur bon pasteur’ p.325). ‘La liaison devient évidente avec la magie, la sorcellerie, la nécrophagie, la cannibalisme, l’infanticide et la sexualité. Que de loups chevauchés à l’envers pour rejoindre le sabbat ! Que d’incantations, de maléfices, de mixtures effrayantes incorporant des fragments de loup ; que d’orgies en leur compagnie sous la lune blafarde, dans la nuit sombre, la caverne ou le fond des bois ! Et que de suspicion, de terreurs ou de haine envers les hommes qui fraient avec les loups ! » (p.344). Le ‘meneur de loup’, qui passait dans les villages pour exhiber ‘La bête’, rejoint l’homme-loup au centre ‘des contes fantastiques, sadiques, érotiques ou masochistes’ et le loup-garou anthropophage manifestant ‘une sexualité brutale et une force meurtrière’.

Dans la mythologie antique, germanique, scandinave, il est très présent comme pourvoyeur des enfers ou gardien du royaume des morts. En Grèce, le chien à trois têtes, Cerbère, veille sur l’Achéron, le fleuve qui conduit aux enfers (mais aussi, Argos, le chien d’Ulysse est le premier à le reconnaître à son retour et en meurt d’émotion). Chez les Aztèques, le chien Xolotl escorte les âmes. En Chine, Tien Kuan chaperonne les esprits voués à la vie éternelle. Dans l’Egypte pharaonique, Anubis, le dieu des morts à tête de chien, patron des nécropoles, préside à la momification des corps, puis conduit les âmes pour être jugées et il détruit les ennemis de la lumière. A Cynopolis, les habitants de la maison dans laquelle un chien a vécu se rasent la tête et jettent la nourriture en signe de deuil. A Abydos et Thèbes, ont été découverts des cimetières remplis de milliers de momies de chien…

Les légendes mettant en scène le loup sont innombrables dans toutes les civilisations indo-européennes et nord-américaines car cette ‘bête envoyée par le Diable’ a toujours été utilisée pour effrayer ceux qui étaient tentés de transgresser les interdits sociaux, en particulier les femmes. Pour se limiter au conte le plus connu chez nous, le Petit Chaperon Rouge, il a été décodé (en particulier par Bruno Bettelheim dans ‘La psychanalyse des contes de fées’) : ce n’est pas du tout un récit au premier degré pour enfant comme on le croit au premier abord, mais une allégorie mettant en garde à mots couverts les jeunes filles du danger des rencontres masculines, le loup dont il s’agit n’étant pas un animal mais un homme sexué, au sens où l’on dit toujours d’une fille qu’‘elle a vu le loup’… D’ailleurs dans la Rome antique, le loup était l’emblème d’une sexualité débridée, une louve désignant une prostituée et ‘lupa’ ayant donné le mot lupanar, synonyme de maison close : en conséquence, certains historiens pensent que la louve, qui aurait élevé les deux fondateurs de Rome, était en réalité une femme de mauvaise vie embellie par la mythologie…

Frappés par sa capacité au combat et sa discipline de groupe, entretenant cette peur du loup pour perpétrer des crimes en terrorisant les populations, des sociétés secrètes guerrières se sont revendiquées fils ou frères des loups chez les Grecs, Romains, Perses, Indiens et ce, depuis l’Antiquité jusqu’aux Waffen SS… Mais, bien qu’il soit difficile d’y démêler l’imaginaire du réel, une réhabilitation du loup se manifeste avec les enfants-loups. Ce sont Romulus et Remus, fils adoptifs de la louve romaine ou plus récemment Mowgli de Kipling (‘Livre de la jungle’), sans oublier bien évidemment Kamala du révérend Singh. Baden-Powell crée de son coté le scoutisme avec ses louveteaux. ‘Walt Disney, en dessinant l’histoire des Trois Petits Cochons, a de manière saisissante et simpliste, retracé la dualité du loup dans l’imaginaire : à coté du Grand-Méchant-Loup rustre, ridicule, plus bête que cruel, il figure le fils, le si gentil P’tit Loup, serviable, délicat, intelligent, pétri de bon sens, ami des petits cochons, mais aussi rejeton affectueux envers son vieux père.’(p.348). Depuis Kipling peu exact dans ses descriptions animalières, les romans de James Olivier Curwood et de Jack London (avec son remarquable ‘Croc-Blanc’), puis de Farley Mowat, aujourd’hui d’Hélène Grimaud, de Jiang Rong, présentent des loups plus proches de la réalité et plus sympathiques (références en fin d’ouvrage). Des films comme ‘Danse avec les loups’ vont jusqu’à associer le massacre par la civilisation en marche des loups et des indiens. Ces œuvres d’imagination, qui réhabilitent le loup, sont basées sur les connaissances scientifiques qui se font de plus en plus précises sur cet animal secret et mystérieux, mais elles sont aussi en phase avec les préoccupations écologiques et éthiques de notre époque.

Le miracle des loups à Yellowstone

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....

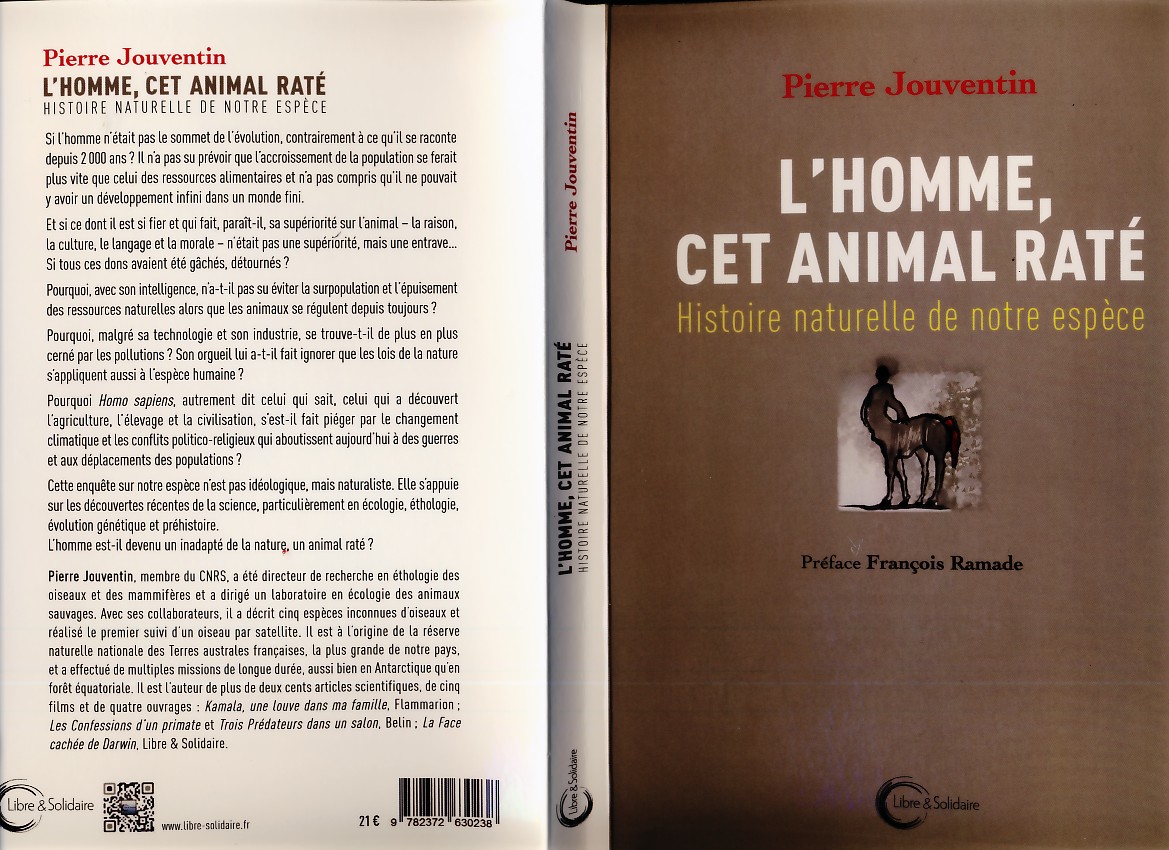

L’auteur a été pendant longtemps Directeur de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique en éthologie et Directeur d’un laboratoire CNRS d’écologie. Avec ses collaborateurs, il a découvert 5 espèces d’oiseaux nouvelles pour la science, réussi le premier suivi au monde d’un oiseau par satellite et obtenu la création de la plus grande réserve naturelle de notre pays. Il a réalisé 5 documentaires animaliers et publié dans les revues internationales 230 articles scientifiques en écoéthologie des oiseaux & mammiféres ainsi que, depuis sa retraite, 5 livres de communication scientifique.

Comme il l’écrit si bien plus loin: « Si nous étions vraiment raisonnables et savants, nous aurions évité de polluer un monde si accueillant, de tuer ou d’asservir les autres êtres vivants. Ce constat de bon sens est d’autant plus accablant que la solution qui s’éloigne était entre nos mains [….] Nous aurions facilement pu respecter notre environnement, les espèces qui nous entourent, en particulier nos cousins les grands singes et les derniers chasseurs-cueilleurs, éviter d’exterminer tout ce qui vit et les gens qui ne pensent pas comme nous [… ] Si seulement la population mondiale était régulée, tous nos problèmes présents et futurs seraient écologiquement résolus en quelques dizaines d’années puisque notre pression sur le milieu de vie redeviendrait faible et donc supportable indéfiniment. »

En conclusion, nous avons lu avec passion ce dernier ouvrage de Pierre Jouventin. En dépit du fait que certains ne manqueront pas de critiquer le profond pessimisme qui le sous-tend et qui soulève cette question incontournable : « L’humanité a-t-elle un avenir ? », nous considérons qu’il est marqué par le sceau incontestable de la rationalité scientifique et qu’il est impossible de critiquer sur des bases objectives les conclusions qui sont les siennes. Parfaitement conscient de son jugement très pessimiste sur la nature humaine et le devenir de notre espèce prise dans sa totalité, l’auteur fait remarquer avec pertinence la contradiction profonde propre à l’homme. Alors que son intelligence l’a conduite à un degré impressionnant de connaissance et de compréhension de l’univers, elle a adopté à l‘opposé un type de développement irréfléchi et inévitablement éphémère car il conduit inexorablement à un effondrement de notre civilisation, voire à sa disparition à l’image des Dinosaures, dans ses modalités actuelles. Cela est d’autant plus aberrant que le fait de contrôler sa natalité est une question de simple bon sens accessible à quiconque est doté de raison, ce qui permettrait rapidement, disons en deux à trois décennies (comme l’a montré le remarquable exemple de la Chine) à une stabilisation puis à une décroissance des populations humaines permettant une adéquation entre le nombre d’homme et les ressources qui leur sont nécessaires tout en maintenant dans son intégrité la biosphère et au-delà l’écosphère.

En tout état de cause, l’approche scientifique de cette question du destin de l’humanité qui sous-tend cet ouvrage conduit à ces conclusions certes pessimistes, mais que la rigueur intellectuelle impose de tirer, ce que l’auteur fait éloquemment, tant il est vrai que la solution d’un problème, quelle qu’en soit la gravité, implique au préalable une analyse rationnelle et sans complaisance de la situation, comme l’impose toute démarche scientifique. L’attitude personnelle de Pierre Jouventin s’oppose sur ce point à celle d’optimistes « médiatiques » dont les prises de position dans la presse, et dans leurs écrits, connaissent un vif succès dans l’opinion – songeons au succès d’ouvrages de climato-sceptiques tels ceux d’un certain C. Allègre – car ils sont perçus plus favorablement par le profane et ce d’autant plus qu’ils évitent d’évoquer les questions qui « dérangent ».

En définitive, nous nous devons de souligner à nouveau les remarquables qualités intrinsèques de cet ouvrage écrit sans complaisance, qui soulève bien des questions brûlantes de portée universelle telles celle d’une éthique du développement, fondée sur la conciliation d’authentiques progrès humain, tant matériels que spirituels, ayant fait table rase de la cupidité[1] sur laquelle se fonde trop souvent les comportements de nos sociétés, avec un usage modéré de la nature et de ses ressources ce qui assurerait la pérennité de la biosphère. Rédigé à partir d’une documentation bibliographique considérable, cet ouvrage dépasse dans les faits largement le cadre de la problématique scientifique qui en est le fondement. On ne peut qu’être impressionné à sa lecture non seulement par ses dimensions épistémologiques et au-delà par ses implications sociales et économiques pour l’avenir de la civilisation humaine, mais en outre par l’immense culture de son auteur, dont témoignent en particulier ses références fréquentes aux grands auteurs tant dans les domaines littéraires que philosophiques.

Nous sommes convaincu que cet ouvrage, qui constitue un authentique réquisitoire contre la façon dont l’humanité contemporaine fonctionne, connaîtra un grand succès au-delà des militants de la protection de la nature, parmi tous les autres lecteurs potentiels bénéficiant d’une formation supérieure qui se préoccupent des grands problèmes relatifs à la crise contemporaine de l’environnement.

Il existe heureusement de nos jours un nombre croissant de lecteurs qui refusent la « pensée unique » omniprésente dans le monde politique, dans les médias et chez bien des intellectuels « de service ». La « langue de bois » propre à cette dernière persévère en dernière analyse à expliquer que « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes » et que les problèmes cataclysmiques à terme, propres à la crise écologique globale, se résoudraient spontanément par les vertus de l‘ultra-libéralisme et par celles du marché. Il importe à l‘écologue de montrer combien la situation actuelle est bien plus complexe et préoccupante. Surmonter cette crise implique une authentique révolution concernant l’ensemble des peuples du Monde, qui en sus d’un changement radical dans les comportements individuels en particulier relatifs à la natalité, bouleversera l‘organisation de la civilisation humaine contemporaine, constat absolu auquel conduit la lecture de cet ouvrage.

François Ramade, Professeur Emérite d’Ecologie à la Faculté des Sciences d’Orsay (Université de Paris-Sud), Président d’honneur de la Société Française d’Ecologie et de la Société Nationale de Protection de la Nature

[1] On pourrait lire à ce sujet le livre d’Alfred Stiglitz , Prix Nobel d’économie : « Le triomphe de la cupidité » ( traduction française : Les liens qui libèrent, 2010), qui montre à quelles catastrophes abyssales nous conduit un capitalisme financier libéré de toute contrainte, étranger et indiférent à la réalité vécue par l’ensemble de l’ Humanité.

Cet article vous a intéressé et vous souhaitez le relayer : utilisez les boutons de partage ci-dessous....